El gran héroe de Neal Cassady —y el único, podría añadirse— durante su infancia dickensiana, poblada de albergues y mendigos en la calle Larimer, fue el actor de cine Tim McCoy con su sempiterno rostro ovalado y la falta de una buena barbilla. Tim, que en pantalla se exhibía con uno de esos grandes sombreros de cowboy, era el ídolo compartido por la juventud norteamericana de finales de los años 20, referente inmediato de las pelis de indios y vaqueros, haciendo sombra a un John Wayne que sólo estaba tomando carrerilla. Neal Cassady quería ser Tim McCoy —con la misma pasión que todos deseamos escapar de nosotros mismos— porque sus personajes encarnaban a un aventurero arropado en un sinfín de peligros fortuitos, que, sin embargo, acababa encontrando su hogar junto a una mujer pasiva y adorable. Tales secuencias le hacían conciliar, desde un miserable cuarto de hotel repartido con otros andrajosos y desahuciados, una vida imposible de grandes peripecias y vida doméstica.

El gran héroe de Neal Cassady —y el único, podría añadirse— durante su infancia dickensiana, poblada de albergues y mendigos en la calle Larimer, fue el actor de cine Tim McCoy con su sempiterno rostro ovalado y la falta de una buena barbilla. Tim, que en pantalla se exhibía con uno de esos grandes sombreros de cowboy, era el ídolo compartido por la juventud norteamericana de finales de los años 20, referente inmediato de las pelis de indios y vaqueros, haciendo sombra a un John Wayne que sólo estaba tomando carrerilla. Neal Cassady quería ser Tim McCoy —con la misma pasión que todos deseamos escapar de nosotros mismos— porque sus personajes encarnaban a un aventurero arropado en un sinfín de peligros fortuitos, que, sin embargo, acababa encontrando su hogar junto a una mujer pasiva y adorable. Tales secuencias le hacían conciliar, desde un miserable cuarto de hotel repartido con otros andrajosos y desahuciados, una vida imposible de grandes peripecias y vida doméstica.

Escrito por Miguel Cristóbal Olmedo

Edición gráfica por Alicia Victoria Palacios Thomas

Carolyn Robinson

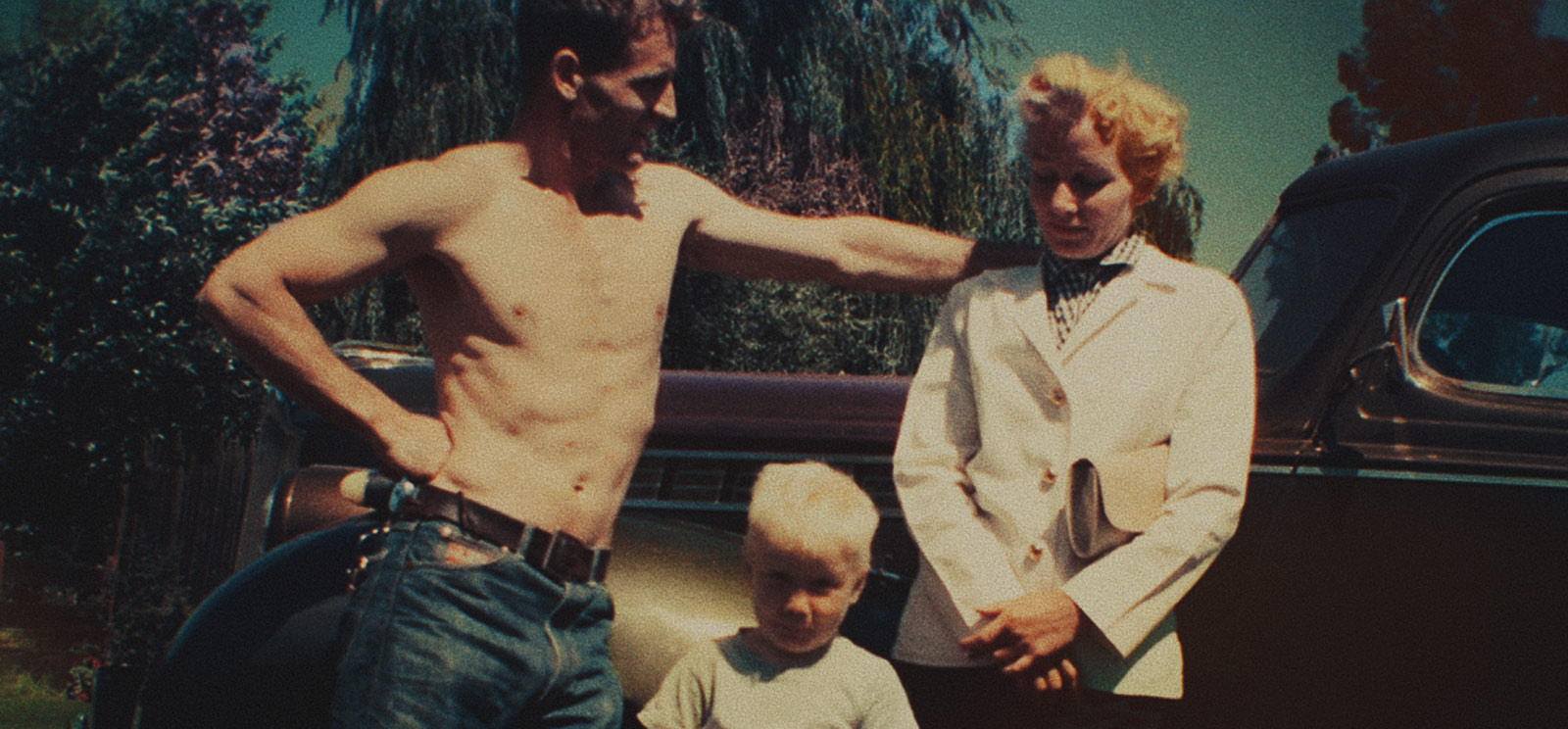

Años más tarde le fue presentada una mujer lo bastante parecida a las actrices rubias de aquellas películas como para sentirse enamorado: una muchacha con cintura de avispa, criada en el seno fragante de una familia de maneras señoriales, reprimida y con terribles secretos incestuosos en su propio equipaje. Ella se llamaba —y se llama, porque sigue aguantándose en pie— Carolyn Robinson, y hasta de vieja sigue siendo una réplica casi perfecta de aquellas damiselas de piel lechosa, victorianas, y necesitadas constantemente de ser salvadas. Neal se casaría con ella de segundas nupcias y la familia de Carolyn la desheredaría permanente. Ninguna de sus otras ensoñaciones de niño se hizo realidad. La escena entrañable del reencuentro después de cada uno de sus epopeyas, sería diametralmente opuesta a lo que imaginaba. Carolyn, siempre le estaría resentida por sus inopinadas ausencias, y Cassady, pasaría el resto de su vida basculando entre la culpa por abandonar a su familia y su deseo de ser libre.

La leyenda, de labios del mismo Cassady y fomentada por la máquina de escribir de Kerouac, sitúa su propio nacimiento en el asiento de atrás de un vehículo, en las afueras desangeladas de Salt Lake City, si bien en realidad su madre le dio a luz en una prosaica cama de hospital el 8 de Febrero de 1926.

Neal procede de una familia irlandesa, con todo lo que eso conllevaba: episodios de abusos domésticos, excesos con la botella, padres autoritarios y esposas ojerosas y mudas.

Neal Cassady, padre

Neal Sr. su padre, era un hombre grande, de cuello y brazos cortos. Alcohólico, violento, desmañado. Último de nueve hermanos, se marchó de casa siendo adolescente. En los caminos se fraguó el estigma de los Cassady: un diablo con pies ligeros y culo de mal asiento. Su vida no fue más que un tortuoso declive hacia la demencia. En el proceso, enseñó a su hijo Neal Jr. sus destrezas de nómada y estropeó su brújula moral para siempre. “Para sobrevivir en el mundo tienes que saber defenderte de él”, le dijo, “levantar una barrera entre los demás y tú”.

Neal Jr. se mudó a Denver con su familia (el pequeño Neal sólo contaba con dos años y no tenía idea de lo que se les venía encima). Jack y Ralph sus hermanastros mayores, financiaron parte de la barbería que iba a sacarles a todos de pobres. En los albores de 1929, sin embargo, nadie estaba para cortes de pelo y afeitados, y el negocio, que jamás produjo un solo penique de ganancia, fue motivo de desencuentros y rencillas caseras. Era habitual que los domingos por la mañana Neal Sr. se presentase borracho y gimoteando, aporreando la puerta, con la ropa deshecha de andar por los lodazales, y que Jack y Ralph lo arrastrasen adentro, pese a las súplicas y gritos de su madre, para darle una tunda hasta que los brazos se les cansaban. “¡Así aprenderás, so hijo de la gran puta!”. Ambos hermanastros ejercían de gángsteres de poca monta, ganando ciertos dineros con el contrabando de alcohol gracias a una Ley Seca todavía dando sus últimos coletazos. Eran tipos curtidos en la delincuencia diaria y en las peleas de taberna, que se sentían estafados por la vida, que se aburrían, y el aburrimiento es el peor de los demonios.

El pequeño Neal Cassady era obligado, por la tendencia sádica de la familia, a entablar peleas con chicos mayores.

Su hermanastro Jimmy concertaba las sesiones de boxeo e invitaba a sus amigos a presenciarlas. Los chicos hacían corro y apostaban caramelos mientras a él le partían el labio y se le desollaban los nudillos. Otras veces lo encerraban en el armario, oscuro y mohoso, durante horas, y cuando su madre lo sacaba de allí hacía ver que todo era un juego.

Neal, para su alivio, fue asignado al padre tras la disolución del matrimonio, y juntos emigraron (emigrar es un decir) al Metropolitan Hotel, un viejo edificio de cinco plantas asentado sobre un limbo legal de permisos de derribo postergados, en donde se hacinaban vagabundos y alcohólicos en pequeños cubículos alquilados por diez o quince céntimos la noche.

La calle Larimer en Denver, Colorado.

Su padre lo matriculó enseguida en un nuevo colegio. Neal salía de la cama hedionda que compartía con el padre para realizar sus abluciones en el lavabo comunal, se daba prisa para participar de la fila de hambrientos que se formaba a la entrada de la misión de Larimer —donde servían desayuno y cena a cambio de participar en las reuniones de oración semanales—, y luego corría, tomando atajos entre callejones reconvertidos en estercoleros, para llegar a tiempo a la escuela. Allí, además, brindaban a los niños con menos medios un almuerzo espartano que consistía en un puñado de galletas y leche. “¿Qué se dice, Cassady?” “Gracias”, respondía con el rostro enrojecido por sus ratos muertos a la intemperie. “Muy bien, toma”. Y así, con el desdén con que se repartía el almuerzo y con la gratitud que al chaval le correspondía recibirlo, el colegio funcionaba como una extensión más de su vida pedigüeña.

Tras su apariencias de muchacho descarriado y rebelde, a Neal le gustaba aprender, le gustaba leer y escribir, le gustaba someterse a intervalos a la disciplina de sus tutores como forma de sustraerse del entorno desacralizado y libre del Metropolitan Hotel, donde los vagabundos más jóvenes se masturbaban en silencio cuando suponían a todos dormidos.

Después de la escuela deambulaba a sus anchas, se ponía alguna tela vieja en la cabeza y figuraba que llevaba un sombrero de sheriff, se peleaba con su sombra de la pared (ésta hacía de cuatrero) y se reunía después con los vagabundos de la calle Larimer en la fila para conseguir la cena. Su padre no acudía, solía ponerse demasiado borracho para llegar a tiempo a la misión, y además tenía un apetito de pez, como le habían encomiado en sus tiempos de niño maltratado.

Después de la escuela deambulaba a sus anchas, se ponía alguna tela vieja en la cabeza y figuraba que llevaba un sombrero de sheriff, se peleaba con su sombra de la pared (ésta hacía de cuatrero) y se reunía después con los vagabundos de la calle Larimer en la fila para conseguir la cena. Su padre no acudía, solía ponerse demasiado borracho para llegar a tiempo a la misión, y además tenía un apetito de pez, como le habían encomiado en sus tiempos de niño maltratado.

En el vestíbulo del hotel los mendigos de estómago inflado por la malnutrición y el alcohol, se juntaban para echar partidas de cartas, se narraban sus historias autocompasivas, eructaban burbujas de vino.

Neal procuraba quedarse con ellos todo el tiempo posible, al calor de la multitud y los chinches, pues los pisos superiores carecían de calefacción.

Vista de la calle Larimer, Denver, Colorado.

Pero Neal Cassady aún podía permitirse alguna ilusión: una moneda de cinco centavos era cuanto costaba una sesión de dos horas en el teatro Zaza, donde Tim McCoy seguía rescatando a hermosas mujeres, aun cuando el recinto era un basural que hedía a sobacos y cochambre. Neal quería participar del western, reencontrarse con su héroe Tim McCoy en un mundo donde los malos gastaban un bigote largo y un sombrero oscuro, donde el cabello repeinado de McCoy jamás se alborotaba y los borrachos solían ser gente simpática y graciosa, que estaban allí para proporcionar un breve suspiro a la trama, y no eran abusones furibundos o tipos depresivos incapaces de afrontar la vida.

La ironía de esta historia es que Neal acabó jugando el papel de villano, sátiro y mentiroso durante su etapa adolescente y adulta, y si bien ejerció de musa o locomotora espiritual entre los poetas, escritores, visionarios y drogadictos de los 50; si, a pesar de nos ser él mismo un buen novelista, rescató la narrativa norteamericana de su estado convaleciente e hipócrita con el ejemplo de su vida privada, también causó devastaciones emocionales a su propia familia: a la rubia que soñaba rescatar desde el imaginario caballo blanco de las películas, y a sus hijos condenados a aguardarle con desesperanza.

Carolyn Robinson y los niños.

Los sábados Neal Sr. había encontrado un empleo como asistente de barbero de un italiano delgado y moreno, afilando cuchillas, ordenando lociones, barriendo el suelo de pelos y polvos de talco. El sueldo, más bien una propina, permitía a padre e hijo acudir juntos al cine los días de domingo. Su padre siempre lo acompañaba, por terrible que fuese la resaca, como parte de una tradición familiar recién instaurada. Charlaban poco y andaban mucho con pasos largos y nerviosos. Neal disfrutaba mucho de esos paseos con su padre (y toda su vida fue una persona que caminaba apresuradamente, a quien costaba dar alcance). Tomaban los asientos del balcón donde su padre podía fumar y echar tragos furtivos de vino y Neal mordisqueaba su barrita de chocolate, evitando respirar por la nariz el olor de la muchedumbre.

Así pasaron los meses en esa sinfonía de infortunios y magia, con el joven Neal recogiendo chatarra para venderla, explorando los callejones más sórdidos de Denver, atravesando campamentos de vagabundos y echando rápidos vistazos a los hondos interiores de los club nocturnos para cowboys, donde las prostitutas le hacían carantoñas y los chulos viejos le ponían motes desvergonzados.

Yendo y regresando del cine -ya no sólo por las películas sino también para ver a la gente metiéndose mano-, bajo ese cielo nublado con los colores de la pobreza.

El verano de 1932 señala el comienzo involuntario de los viajes de Cassady por la América profunda. Su padre lo lleva a pasar uno o dos meses con su hermana Eva Jones en Unionville, Missouri. Un buen samaritano se prestó a llevarles en su auto. Se movieron por un horizonte con fondo de llanuras, desiertos, montañas y ranchos contemplado a través de la ventanilla del coche, que empezaba a la altura de la nariz de Neal. Borracho de velocidad, quería aprehenderlo todo: el movimiento del auto orquestado por el ritmo del motor, el perfume de la gasolina, los pequeños saltos que experimentaba desde el asiento cuando pasaban por encima de socavones y cantos rodados.

Los dos Neal nunca estuvieron tan unidos como durante ese verano, pese a que su padre sólo lo llevase consigo para que los conductores se apiadaran de un autostopista con un niño a su cargo.

La estancia en casa de la tía Eva (cuya casa todavía estaba en reformas por culpa de un tornado) fue todo cuanto se podía esperar de unas vacaciones veraniegas: pasteles de carne recién horneados, noches estrelladas desde la mecedora del porche y juegos de cariz sexual en el granero con sus dos primas… Para el regreso, optaron por ir a ratos a dedo aunque tuviesen que esperar horas al costado de la carretera; otras, saltaban clandestinamente a bordo de los trenes de mercancía, compartiendo espacio con otros vagabundos errantes que les alcanzaban una petaca de metal frío y referían sus hazañas disparatadas.

El tren se detuvo durante la noche en una pequeña ciudad, en mitad de ninguna parte, para repostar agua, y tanto su padre como los vagabundos se apearon de este para hacer lo mismo.

El pequeño Neal los esperó sobre un improvisado colchón de alfalfa. Lo despertó el silbato de la máquina. De improviso, la locomotora se movía de nuevo. Neal escuchó a los vagabundos regresar a la carrera pero no distinguía a ninguno. El tren tomó tanta velocidad que sólo unos pocos hombres tuvieron tiempo de saltar adentro. Su padre no estaba entre ellos. Gritó de terror mientras los mendigos le chistaban para que cerrara la boca, pero Neal era inconmovible, meciéndose las piernas entre sus brazos, pensando que se había quedado solo para siempre. Los vagabundos le dejaron llorando a lo largo de una noche compuesta por las luces lejanas de extraños territorios sin nombre que aparecían y desaparecían en la oscuridad azulada de los desiertos americanos.

La locomotora no se volvió a detener hasta bien entrado el día siguiente, dispensando la ocasión del reencuentro entre padre e hijo con un largo abrazo lacrimógeno. Neal Sr. no había llegado hasta el vagón de su hijo, pero logró subirse al siguiente. Aquella tuvo que ser una noche terrible para los dos, incapaces de darse a conocer su suerte por encima del viento y el chucuchú. En el calor del momento su padre se puso en cuclillas a su lado y le hizo promesas que uno sabe que no puede cumplir: dijo que no volvería a dejarle solo. Pero en Denver, su destino malhadado les reservaba otra bofetada. A los pocos días sus malditos hermanastros se presentaron sin anunciarse. Arrugaron la nariz con desprecio y tomaron unos tragos mientras el padre fanfarroneaba sobre sus aventuras, asegurando que su hijo era todo un valiente. Los hermanastros, sin embargo, no habían venido a hablar. Cuando todos ya habían bebido bastante, le propinaron una paliza que lo sumió en la inconsciencia y secuestraron a Neal para devolverlo junto a su madre. Neal Sr., convaleciente y alcohólico, no opuso resistencia. Quizás había llegado la hora de admitir que, si bien quería al muchacho, estaría mejor con la familia de su madre. Neal Jr. tenía permiso de pasar las vacaciones en su compañía. Los veranos con el padre suponían para el muchacho una bocanada de libertad silvestre, basada en expediciones por el norte del país; el resto del tiempo lo pasaba recluido bajo el régimen estricto y malévolo de su madre y todos sus hermanastros, como una Cenicienta maltratada. Por las noches se subía a la mesa de la cocina y miraba hacia fuera, donde no podía verse nada, intuyendo que había muchas más cosas que los cristales sucios reflejando cada día las voces fanfarronas de su familia abusona, aquellos medio hermanos huraños saliendo al ruedo de las tabernas para cerrar bocas y calmar el gaznate, en nombre de una reputación odiosa, por miedo a su destino minúsculo y sin grandeza.

En 1940, con los catorce cumplidos, Neal Cassady robó su primer coche, o, como él solía decir “lo tomó prestado” pues siempre los abandonaba en parajes impensables tras servirse de ellos para su travesía con chicas que se le entregaban en el asiento posterior, remozadas por jugos, caricias y el crepitar de la ropa arrugándose.

Durante siete años, Neal Cassady amó a mujeres y automóviles, jugándose la libertad por lo que no eran sino unas gamberradas delirantes. Fue arrestado en varias ocasiones. Según su propia versión, secuestró quinientos vehículos en esos años, y jamás renunció a los viajes sin destino ni a acostarse con desconocidas impresionables. Representó el mito, la esencia, el paradigma del ídolo beat. Sin embargo Neal viajaba para escapar o, más bien, huir de sí mismo, y aquella carrera sin bridas, lo supiera o no, era su auténtica naturaleza. Esa otra vida conyugal que entreveía como parte de su futuro idealizado, con empleo estable y sus hijos jugando a la pelota en el jardín de entrada, suponían nada más que un paréntesis antes de retomar el camino. Neal todavía quería ser cowboy en un tiempo en el que aquellos niños harapientos del cine Zaza también habían crecido y ya ninguno se acordaba de Tim McCoy.

Leer la segunda parte: El Cowboy y la Dama. Parte II

Helsinki, 30 de octubre de 2012

Excelente artículo, ¡muchas gracias!