The lost boys (Jóvenes ocultos, Joel Schumacher, 1987) – BATMAN de Joel Schumacher, de la caverna a las estrellas (I)

The lost boys

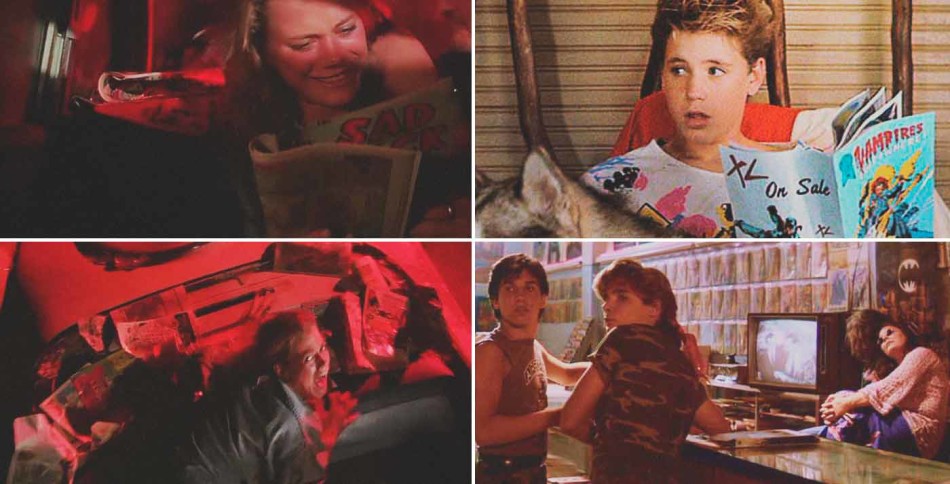

Los hermanos Frog estaban medio locos, eran ariscos, vestían atuendo militar y regentaban una pequeña tienda de comics que, al caer el sol, transformaban en su particular centro de operaciones delictivas. Los Frog eran, en realidad, aspirantes a «cazador de vampiros», inseparables (pese a venir de padres diferentes) seguían ciegamente una serie de normas de conducta, caza y supervivencia extraídas de una serie de tebeos cutres titulados Vampires Everywhere.

Así es como Sam (Corey Haim), un joven recién llegado a la localidad de Santa Carla y a la búsqueda de un comic de Batman, se da de bruces con los hermanos Frog, quienes finalmente le ayudarán a exterminar a los vampiros de la peli: una suerte de «niños perdidos» ya cercanos a la treintena —liderados por el maquiavélico David (Kiefer Sutherland)— y que se definen por su afición a las motos, las chupas de cuero y el heavy metal.

Esta secuencia de encuentros fortuitos entre los protagonistas del film no sólo creaba una relación directa del famoso hombre murciélago con la mitología vampírica sino que, además, daba un pretexto para que Sam se tropezase con la ayuda (y la salvación) que le brindarían sus compinches, una suerte de Goonies adolescentes venidos a justicieros de la noche.

Por consiguiente, es Batman (o la búsqueda de este personaje de ficción) lo que indirectamente le salva la vida a Sam en The Lost Boys (Joel Schumacher, 1987). ¿No me creen aún? Pues sigan leyendo.

Escrito por Pablo Cristóbal

—Si estás buscando una hamburguesería vegetariana llegas tarde, cerró el verano pasado.

—La verdad es que busco el nº 14 de Batman.

—Eso es algo muy serio, tío.

Todo esto parecería un poco traído por los pelos si no fuese porque Joel Schumacher ya era fan de la creación de DC por aquel entonces y la película encaraba un concepto fundamental que en diversas secuencias se nos repite: la viñeta, es decir, el fantástico nos amenaza constantemente con cruzar la cuarta pared para instalarse en nuestra realidad cotidiana y, de paso, ponerla patas arriba.

De estos universos de evasión que pueden asaltarnos por sorpresa, sean en formato libro, comic, tv o videogame, ya nos hablaba el videoclip de Ajá, Take on me (1984) y películas como Tron (1982), Poltergeist (1982), Videodrome (1983), La historia interminable (1984), Pesadilla en Elm Street (1984) o, en ese mismo año, Una pandilla alucinante (1987). Productos audiovisuales que no dejaban de reflexionar acerca de una necesidad desmesurada por adentrarse en los seductores mundos de la imaginación, de perderse en sus inmediaciones pero, también, de los peligros que comporta un uso (y abuso) del mero consumismo.

En estas secuencias de The Lost Boys los ataques vampíricos los padecen dos lectores de comics. La presencia de Batman se deja entrever abajo, dcha.

—¿Crees que trabajamos en esta tienda de comics por nuestros viejos? Es sólo una tapadera. Estamos dedicados a un fin más elevado: luchamos por la verdad, la justicia y el modo de vida americano.

—Qué bonito.

UN DÍA DE FURIA

Aunque a día de hoy no lo pueda parecer, Joel Schumacher podría haber sido el cineasta idónea para coger el testigo de Tim Burton porque acababa de realizar una película catártica (para todo espectador temperamental) que nos contaba cómo un hombre de a pie con problemas emocionales se ve reconvertido en justiciero. Falling Down (Un día de furia) trataba sobre D-Fens (Michael Douglas), un padre conservador que, en su peor momento (divorciado y desempleado) se revela como el perfecto chivo expiatorio de la sociedad Norteamericana capitalista.

Impotente por no lograr revivir el pasado —y recuperar así el cariño perdido de su mujer y su hija— está encabronado con un mundo en el que ya no encaja así que, en una ida de olla acrecentada por una insoportable ola de calor, iniciará un viaje inesperado hacia ese hogar donde nadie le espera. Falling Down es, también, el grito del consumidor medio que ha sido víctima de la gentrificación.

D-Fens (Michael Douglas) es un padre desterrado por su propia familia.

Su odisea comienza en los espacios marginales del extrarradio de Los Ángeles. Desde la autopista (en pleno atasco) donde abandona su vehículo, D-Fens atravesará solitarios descampados, guetos dominados por pandilleros hispanos, pequeños negocios regentados por emigrantes asiáticos… y a medida que se aproxime a zonas más urbanizadas veremos cómo los estratos sociales irán ascendiendo (así como su arsenal) y los nimios locales dejarán paso a poderosas franquicias de fast food, zonas peatonales que han sido cortadas por obras «públicas» innecesarias, campos de golf privados de los que disfrutan unos pocos jubilados podridos de dinero y residentes de clase alta con casa, perro, jardín y piscina incluida.

D-Fens, en su delirante metamorfosis física y mental se erige como el soldado de una guerra mayor mientras ve como todo el sueño Americano se le ha ido resbalando de sus manos.

The Punisher

D-Fens era un trasunto de Frank Castle, más conocido como The Punisher, un personaje impopular de la viñeta creado por Marvel Comics en 1974 y que Netflix, ya en el 2016, se ha encargado de poner con mayor fortuna sobre el taburete audiovisual. Castle también lo ha perdido todo de forma trágica, su mujer e hijos han sido víctimas mortales de las balas perdidas durante una refriega entre dos bandas rivales de narcotraficantes. Castle, único superviviente de la matanza, vive para castigar a los «culpables» del azote de las drogas que asolan los EEUU.

Es decir, asesina a «los villanos» sin contemplaciones, de ahí la incorrección política de este antihéroe al que hemos visto compartir viñetas con Wolverine, Ghost Rider, Daredevil, Elektra e incluso Batman. Su origen como condición de víctima y posterior metamorfosis en verdugo se vería mermada en el 2004 cuando el guionista Garth Ennis reinventase las motivaciones del personaje quien, nos dice, ya cargaba con la bestia que anidaba en su interior.

Frank era un soldado traumatizado y homicida desde su paso por la guerra de Vietnam donde, sin saberlo aún, se había convertido en The Punisher.

El desafortunado asesinato de su familia le sirve a Frank como un pretexto maravilloso para perpetuar su ansia de sangre y plomo, la realidad es que Frank amaba más a la guerra que a su propia familia.

Dos exmilitares desequilibrados: Arriba D-Fences, Abajo Frank Castle.

En sus primeras andanzas se presentó a Punisher como un misterioso francotirador al que no veríamos la cara hasta el final de la trama, Castle parecía un loco enciscado en su cruzada contra el crimen pero Spiderman sentía pena por él y lo dejaba marchar. Mismo patrón que nos llevaría al villano (o héroe) de la película Phone Booth que Schumacher filmaría en el 2002 con un Colin Farrell en ascenso y, cómo no, Kiefer Sutherland, (en su cuarta colaboración con el cineasta) haciendo del tirador enigmático que aplicaba su propia justicia a punta de pistola, esta vez para desenmascarar a maridos infieles o eliminar cárteles de la droga, tanto le daba.

Sin embargo, su sadismo no era equiparable a la de tipos como John Doe en Seven o Jogsaw en la saga de Saw.

Al final de la película el justiciero (que no era el protagonista del film sino su víctima) se perdía entre la multitud (como ya hiciera Darkman en 1990) para convertirse en una especie de hombre del saco, todo un aviso de que si nos portábamos mal él vendría a por nosotros. Parecido al slogan de los anuncios de Punisher que, en los años 80, publicaban en algunas contraportadas de comics. En ella veíamos el símbolo de la calavera y unos rótulos grandes que decían: SI ERES CULPABLE, ESTÁS MUERTO.

En Phone Booth (Última llamada), igual que en Taxi Driver, es la figura de un proxeneta la que saldrá mal parada.

ángeles con caras sucias

Los ángeles vengadores de Schumacher no concebían la capa y el antifaz, eran personas ordinarias en situaciones extraordinarias. Que sus manos estuviesen manchadas de sangre los hacía más veraces porque en un mundo plagado de injusticias el que ha perdido la cordura es el héroe.

Y aqui no habían justificaciones Nolanianas sobre la figura del super como un símbolo de esperanza ultranecesaria para una ciudadanía sumida en el desasosiego, aqui se trataba de coger el rifle y defender el puente. Con lo cual, no parecía del todo descabellado que fuese Joel el cineasta designado para la realización de las nuevas adaptaciones del justiciero alado, el superhéroe más taciturno y cuestionable de DC. Pero algo pasó porque las nuevas aventuras de Bat se quedaron en eso, en aventuras de un marcado carácter infantil. Y así fue que entre la primera película de Batman de Joel Schumacher y su secuela (realizada enteramente por motivos económicos según admitió el cineasta) tuvo tiempo de cuestionar el rol de los vigilantes para su segunda adaptación de una novela de John Grisham, Tiempo de matar (1996).

En esta se contaba la historia de Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson) un hombre que acribillaba a balazos a dos paletos racistas que habían violado y asesinado a su hija de 10 años.

Este thriller de litigios se enfocaba en el punto de vista de la defensa judicial y exteriorizaba la presión social en los estados racistas sureños. Pero nadie ponía en duda el carácter honorable de Carl Lee Hailey quien, pese a su crimen, era la otra víctima de la película y, por tanto, su venganza personal se percibía como un acto de justicia plausible y legítimo.

—No quiero que bajes, Sam, esto no es un ningún comic book, estos tipos son unos asesinos. (The Lost Boys)

Tras su desastrosa segunda parte del hombre alado (Batman y Robin, 1997), Schumacher realizaría dos películas en el mismo año que describirían perfectamente la bifurcación de un hombre dividido entre la visceralidad de los antihéroes (8mm, 1999) y las tramas desenfadadas que abordaban un tema tan candente como la identidad de género (Flawless, 1999).

Es decir, ese mismo año produjo dos obras absolutamente dispares: una bastante sórdida que demonizaba el universo de la pornografía y que se resolvía en clave de venganza, la otra iba sobre la tolerancia sexual, el respeto y la convivencia. En el primer marco de esta dicotomía discursiva entraría el largometraje 8mm (Asesinato en 8mm, 1999) con un detective, Tom Welles (Nicolas Cage) que es contratado para verificar la autenticidad de una película snuff en la que se filma el salvaje acuchillamiento de una menor.

Tras una exhaustiva investigación y todo un descenso por los infiernos que comporta el submundo de las películas ilegales para adultos, Welles consigue respuestas, la cinta es auténtica. Gravemente afectado se ve incapaz de volver con su familia hasta que no le ponga fin al asunto.

En ese momento Welles se ve transformado en un justiciero. Perpetra el asesinato a sangre fría de dos (de sus tres) exponentes para asegurar la seguridad de su familia pero también para vengar a la chica asesinada y desarticular esta red de porno duro y snuff.

Max California (Joaquin Phoenix) advirtiendo al detective Tom Welles (Nicolas Cage) con frases como «Si juegas con el diablo, el diablo no cambia, el diablo te cambia a ti» o «Algunas puertas no deberían abrirse jamas, porque una vez que se traspasan ya no hay vuelta atrás…»

Aunque jamás se llegase a afirmar públicamente, Asesinato en 8mm era un remake encubierto de la película Hardcore, un mundo oculto (1979) del cineasta Paul Schrader, perpetrador de guiones sobre antihéroes noctámbulos que recorrían los barrios más oprimidos de Nueva York. Ahí nos quedan personajes asolados por la culpa como el taxista Travis Bickle (Rober de Niro) de Taxi Driver, el camello John LeTour (William Dafoe) de Light Sleeper y el conductor de ambulancias Frank Pierce (Nicolas Cage) Bringing out the Dead.

Todo esto venía a demostrar algo y es que Joel Schumacher tenía alma de lector de comics nato, de consumidor de películas reaccionarias a lo Clint Eastwood (Harry el sucio, 1971) y Charles Bronson (El justiciero de la ciudad, 1974).

Había explorado las contradicciones de los vigilantes (egocentrismo, locura, fascismo, victimismo, activismo) durante su travesía «previa», «entre» y «posterior» a la franquicia Batman pero nunca «con» Batman.

Espectadores conmocionados ante el horror del celuloide pornográfico. Izda 8MM (1999), Dcha Hardcore (1979).

Batman de joel schumacher: gotham, el «studio 54»

Schumacher convirtió al murciélago en el hazmerreir de los superhéroes bajo el pretexto de que «aunque Batman hubiese sido siempre sumamente sexy, no dejaba de ser una película apta para toda la familia». Y lo afirmaba mientras sus trajes emulaban las antiguas estatuas griegas cuya perfección le resultaban «anatómicamente eróticas».

Según el cineasta, las auténticas páginas de Detective Comics (donde se publicaron las primeras hazañas) respetaban la consigna de «Color Action Adventure» por lo que en un inesperado giro el viejo Joel viró la senda de nuestro héroe hacia la comicidad, la psicodelia y el abuso lisérgico de los años 60 mezclándolos con elementos propios de nuestra contemporaneidad más fashion.

No hubo batibaile pero aquello era un evento erótico festivo con un maestro de ceremonias muy especial, el humorista Jim Carrey (recién salido de Ace Ventura, Dos tontos muy tontos y La Máscara) a quien su popularidad lo había llevado, por aquel entonces y para que nos hagamos una idea del panorama, a convertirse en el actor mejor pagado de Hollywood.

Arriba Uma Thurman en su papel de Poison Ivy junto a Arnold Schwarzenegger de Mr Freeze. en Batman y Robin (1997). Abajo Tomy Lee Jones como Two-Face y Jim Carrey de Riddler. Dcha Val Kilmer sustituyendo a Michael Keaton.

El trágico murciélago se había transformado en un ente cromado con pezones, boca de Jim Morrison (en Batman Forever, 1995) o barbilla de George Clooney (en Batman y Robin, 1997) para cargar con accesorios tan absurdos como tablas de surf voladoras, patines de hielo o Bat-credit-Card.

Gotham resurgía como un Studio 54 plagado de ultravioletas, neones y luces Showtec Disco Star donde este Bruce ―Tony Manero― Wayne, acompañado de un Criss O´Donell con antifaz, luchaban contra todo tipo de criminales salidos de una cabalgata del día del orgullo. Es decir, por vez primera veíamos cómo Schumacher daba rienda suelta a sus fantasías LGTB, esas que apenas había dejado caer en algunas secuencias para The Lost Boys con Michael (Jason Patric) relamiéndose tras probar la sangre de David (Kiefer Sutherland) o Tim Capello, el vigoréxico saxofonista, cubierto en aceite mientras cantaba I still Believe.

Estas indirectas de género y sexualidad, son las que el cineasta siempre se había visto obligado a reprimir mientras sacaba del armario a sus monstruos más socialmente aceptados (engaño, traición, culpa…) que le favorecían a la hora de realizar otro tipo de productos más convencionales como podrían ser Un toque de infidelidad, Linea Mortal o el videoclip de INXS, Devil Inside. Y, en realidad se quedaron a medio salir.

Arriba: escena del concierto de Tim Capello donde Michael (Jason Patric) se enamora de la vampira Star (Jami Gertz). Abajo: Michael iniciándose en el vampirismo.

“Solo un ignorante respecto a los fundamentos de la psiquiatría y la psicopatología sexual podría no darse cuenta de la atmósfera de homoerotismo que rodea las aventuras de estos personajes”

—Frederic WerthamWertham

Muchos de nosotros vimos en este, nuestro nuevo Batman de finales de los noventa, un viraje hacia lo pueril. El problema es que ni el mundo estaba preparado para la auténtica visión de Joel (esa que, según dice, parece querer dar rienda en formato comic) ni este se atrevió a dar los pasos necesarios para trascender del mero producto. Su idea de «celebración del orgullo» primaba por encima de la idea de «identidad sexual y reivindicación del amor libre», por lo tanto no había ni lucha ni causa política como sí hemos podido ver en Sense8, la primera serie de televisión sobre superhéroes LGTB y que ha sido creada por las hermanas Wachowski (ya en el 2015 y con el apoyo de Netflix, again) junto al veterano guionista de comics J. Michael Straczynski.

La posibilidad de añadir una nueva orientación sexual sobre los caricaturizados personajes de DC de finales de los 90 se sugería a través del vestuario pero no de sus acciones. La visión de Schumacher se centró en el apartado estético o lo que es lo mismo, en hacer un trabajo de remodelación sobre lo más superficial, así que los chistes malos de Batman y cía se alternaban con frases de seducción baratas en boca de la Dr Chase Meridian (Nicole Kidman) o Poison Ivy (Uma Thurman) quienes parodiaban la misoginia Noir o, tal vez, sólo se limitaban a emular los caracteres de la serie producida en los sesenta. Nada que ver con el empoderamiento femenino de Catwoman (Michelle Pfeiffer) en Batman Returns (2002).

Sin duda se insinuaba cierta tendencia homosexual en Enigma (que parecía el maestro de Ceremonias de un Cabaret de Berlín), obsesionado por el multimillonario y playboy Bruce Wayne pero, a nivel general, los roles de los demás caracteres eran absolutamente heterosexuales.

No es de extrañar que tampoco hubiese una polémica (más allá de los pezones o el tiro de la entrepierna) sobre un triángulo amoroso donde se viesen implicados Batman, Robin y El Joker, cosa que sí ha tenido lugar en nuestros días con Batman: la Lego película, una producción animada destinada a un público infantil que, debido a sus bromances, ha sido objeto de las iracundas críticas por parte de los sectores reaccionarios de turno.

El titiritero Joel Schumacher y sus juguetes.

Después de un par de décadas hoy podemos soltar una buena carcajada al recordar a Val Kilmer y George Clooney embutidos en aquellos disfraces, ya casi se han convertido en figuras tan entrañables como Adam West y Burt Ward. El actor que interpretara a Madmartigan en Willow intentó exculparse con la ayuda de Ricky Gervais en la serie de humor Life’s too Short (2011-2013) interpretándose a sí mismo como un Val Kilmer en horas bajas (alcohólico y estafador), obsesionado con ponerse una careta de plástico del hombre murciélago para jugar a las adivinanzas, pero nadie sabía quién había detrás la máscara porque era «el Batman del que nadie se acordaba».

Incluso George Clooney pidió disculpas porque nunca quiso que su aportación para el universo DC le facturase a Batman el destierro a gran pantalla durante siete años.

Val Kilmer (Madmartigan) con su careta de Batman junto a Warwick Davis (Willow) y Ricky Gervais en Life’s too Short.

Pasado el susto, estas películas nos quedan como testimonio de un pretérito bastante extravagante que tampoco sabemos si ha sido superado. Sólo hay que ver el nuevo trailer de Justice League para darse cuenta de esta regresión Schumachiana a los colores circenses y las luces destelleantes que tan poquito nos dejan ver las acciones de los héroes (ya casi de animación) que pisan la escena.

El trailer anuncia un espectáculo sensorial desmadrado al estilo de Michael Bay donde ya nada importa, todo es un círculo de destrucción masiva tan absurda como ver la nave del Enterprise batallando contra los ejércitos de Mordor. Y Batman pululando como el infame Dracula, la leyenda jamás contada en un videojuego de Warcraft.

Juicios estéticos aparte llama nuestra atención la manera en que estamos retrocediendo en algo tan importante como son los discursos que anidan dentro de las historias, esas ideologías subliminales que muchos realizadores tratan de sepultar (o ensordecer) bajo la estridencia de los efectos especiales.

No hay duda de que seguimos siendo víctimas de ciertos alegatos conservadores que reptan por las tramas de estos universos; mientras los productos Marvel han seguido durante los últimos años una actitud progresista (desde los derechos de los homosexuales reflejados en los mutantes de los X-men hasta la autocrítica gubernamental de Capitán América) no podemos decir lo mismo de los héroes contemporáneos de DC que se han visto sometidos a las injerencias de tejedores de historias bastante conservadores.

Tenemos a republicanos recalcitrantes como David S. Goyer y clasistas como Cristopher Nolan produciendo sus propios guiones, hay vendedores de postales como Zack Snyder, patriotas seductores como Ben Affleck reconvertidos en cineastas políticos (no por nada es el nuevo Batman) y estrellas defensoras de la religión y el núcleo familiar al estilo de Will Smith, protagonista indiscutible de Suicide Squad.

Y es cierto que en la serie de Gotham se han introducido personajes LGTB, algunos tan antipáticos como la agente de policía Renee Montoya (que aparece sólo para ponerle la zancadilla al detective Gordon cuando no le roba la novia) y otros tan maravillosamente extravagantes como Oswald Cobblepot (el Pingüino) un psicópata cuya relación de dependencia con su madre es, cuanto menos, sospechosa; pero también está la malvada Tabitha (un trasunto de Catwoman, cuero y látigo incluido) o, la guinda del pastel, Bárbara (futura esposa del detective Gordon transformada en la precursora de Harley Queen). Pero tampoco es menos cierto que todos ellos son criminales emocionalmente inestables.

Para que nos entendamos mejor, los desequilibrados de Gotham son un compendio de personajes LGTB obsesionados con la figura machuna de Jim Gordon mientras las atractivas féminas avivan la llama del espectador calenturiento.

¿liberación sexual? No. Erotismo de manual con un valor añadido interracial. Arriba Catwoman (Halle Berry) y Laurel Herade (Sharon Stone), su antagonista enemiga en Catwoman (2004). Abajo Tabitha (Jessica Lucas) y Barbara (Erin Richards) en la serie de Gotham (2014-)

Mientras, el Batman Nolaniano sostenía o, peor, justificaba el discurso fascista de Frank Miller convirtiendo a Bruce Wayne en el gran vengador simbólico del 11-S, su «caballero oscuro» tenía, en su tercera entrega, el aspecto de un policía antidisturbios en pos de reducir a un grupo de villanos asociados al movimiento Occupy Wall Street (ese que Frank Miller difamó como si se tratara de Feredico Jimenez Losantos), a las revoluciones rusas y al terrorismo yihadista.

Bat era el guerrero que restablecía el orden en Gotham, una ciudad basada en la crisis económica ―y moral― de sus ciudadanos y dirigentes, donde los pobres eran vistos como ratas de alcantarilla y las élites económicas se codeaban con Bruce Wayne.

Un apluso para estas dos almas caritativas, Nolan y Goyer, que se han desenmascarado como dos cineastas propagandísticos tan peligrosos como lo fue D. W. Griffith en 1915 ―pieza clave en la resurrección del Ku Klux Klan― o la xenofobia propugnada por Mel Gibson en su The Passion of the Christ.

Visto lo visto, la obra del Batman de Schumacher nos parece un opiáceo tan cateto como inofensivo pero hay que reconocer su portentoso gesto pues, en plena década de los noventa, homo-erotizó y cosificó al superhéroe más oscuro de DC en una industria de lo más conservadora y rancia. Joel Schumacher logró tres cosas impensables: avivar el debate sobre la sexualidad del dúo dinámico, cerrar un franquicia en decadencia y, así mismo, obtuvo unanimidad en el desafecto hacia su obra.

Como legado, no está nada mal.

Si disfrutaste de este artículo quizás también te interese: