Jack Kerouac pasó los siguientes meses entre México, California y Nueva York, pregonando las bondades del clima cálido de la costa oeste para regresar de nuevo con su madre y las tempestades de nieve del este. Cada vez menos activo, más borracho, más disparatado en sus opiniones, menos tolerante, escribiendo desesperanzadas cartas de amor a una Carolyn resuelta a no contestarle —porque Neal había llegado antes, la había besado primero, y el orden de los factores importa—.

Edición gráfica por Alicia Victoria Palacios Thomas

En noviembre de 1963 se produjo el embarazoso asunto para la democracia norteamericana del asesinato del presidente Kennedy, con la mitad de su cerebro desparramada en la parte posterior del Lincoln presidencial y sobre el regazo del vestido Chanel de Jacqueline. Pese a todo, con los ánimos por los suelos de millones de votantes, Vietnam siguió encendido de napalm y televisado por una audiencia de hogares sólidos y sujetos a la figura patriarcal. En otras palabras, la procesión seguía desfilando sin su primer comandante a bordo. El estilo de vida yanqui debía prevalecer a todo. Un año después, pero en realidad fueron sólo unos meses, el niño prodigio de la literatura moderna, el joven Ken Kesey (autor de los best sellers Alguien voló sobre el nido del cuco, cuya versión cinematográfica aborreció infinitamente, y Sometimes a great notion), iluminado por el LSD con que el gobierno le había atiborrado para sus experimentos sociales, decidió que ya tenía bastante de magnicidios, hipocresías y vallas blancas: compró un autobús escolar, lo redecoró de la luz y el color del optimismo lisérgico y se propuso recorrer Estados Unidos de una parte a otra, propagando sus fiestas de ácido y música rock.

En noviembre de 1963 se produjo el embarazoso asunto para la democracia norteamericana del asesinato del presidente Kennedy, con la mitad de su cerebro desparramada en la parte posterior del Lincoln presidencial y sobre el regazo del vestido Chanel de Jacqueline. Pese a todo, con los ánimos por los suelos de millones de votantes, Vietnam siguió encendido de napalm y televisado por una audiencia de hogares sólidos y sujetos a la figura patriarcal. En otras palabras, la procesión seguía desfilando sin su primer comandante a bordo. El estilo de vida yanqui debía prevalecer a todo. Un año después, pero en realidad fueron sólo unos meses, el niño prodigio de la literatura moderna, el joven Ken Kesey (autor de los best sellers Alguien voló sobre el nido del cuco, cuya versión cinematográfica aborreció infinitamente, y Sometimes a great notion), iluminado por el LSD con que el gobierno le había atiborrado para sus experimentos sociales, decidió que ya tenía bastante de magnicidios, hipocresías y vallas blancas: compró un autobús escolar, lo redecoró de la luz y el color del optimismo lisérgico y se propuso recorrer Estados Unidos de una parte a otra, propagando sus fiestas de ácido y música rock.

El bueno de Cassady —leyenda provinciana entre los círculos underground de la nueva movida sesentera—, había sido ascendido al rango de conductor oficial del autobús en ese viaje que constituyó su última aventura documentada. Su parloteo torrencial, nervioso, pseudo-filosófico (desde joven, Proust y Schopenhauer fueron parte de sus herramientas de conquista sexual), era la radio y la conciencia desnortada de la nueva América jubilosa que ellos venían anunciando en su sueño de cuatro ruedas.

Izquierda: Ken Kesey. Derecha: Timothy Leary y Neal Cassady.

Por entonces Cassady se había mimetizado con el personaje de su libro, Dean Moriarty, por mucho que lo odiase al principio —se sintió herido por la forma que tuvo Jack Kerouac de describirlo, subrayando su hedonismo despiadado, la mitad negativa de su retrato—.

La gente lo invitaba a sus fiestas esperando a cambio algo de su reveladora locura y Neal, incapaz de decepcionarlos, se dejaba arrastrar. Así se lo explicaba a su mujer, Carolyn, que era para él su oído para toda suerte de excusas: «no puedo traicionar la idea que tienen de mí, ¿lo entiendes?» Y no, ella no entendía que su amor de juventud hubiese renunciado a su propia identidad a favor de otra amplificada, desfigurada y amañada por la imaginación de Jack Kerouac. Sin embargo, ya nadie sujetaba de las riendas de Cassady desde hacía mucho tiempo. Era más libre de lo que había sido nunca—Carolyn estaba tramitando el divorcio y a él lo habían despedido nuevamente de su empleo en el ferrocarril—; eso, en muchos sentidos, quería decir que estaba más solo de lo que nunca estuvo. Y a Neal no le sentaba bien la soledad, por mucho que el mito se empeñe en desdecirlo.

Las amantes casuales se iban sucediendo. Ese era el secreto de su renovada juventud, a la que seguía abrazándose como un animal herido.

Era incapaz de vivir sin la compañía de otra persona, aunque fuese en clave de amor fortuito; las mujeres le eran indispensables, cualquier clase de mujer, aunque tras la última caricia correspondiese la entrega de unos billetes manoseados. Y luego estaban las drogas, participando de su búsqueda espiritual y consumidas de forma desordenada, sin mirar bien qué pastilla seguía a la otra. Su vida se había reducido a una lujuria enardecida y a un traje mal cortado, al nombre de la solapa de un libro y a una comunidad de hipsters y vagabundos sin causa, con su séquito de mujeres liberadas y alegremente promiscuas, de boinas oscuras y pitillos ladeados, emulando a las actrices francesas de moda como Jeanne Moreau y Brigitte Bardot y con el corte de pelo a lo Jean Seberg en Al filo de la escapada (À bout de soufflé, Jean-Luc Godard, 1960).

De izquierda a derecha: Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Jean Seberg.

Carolyn no pudo entenderlo y no lo supo salvar —quizás porque estaba más allá de la redención—.

«Se portaba como un mono amaestrado delante de sus amiguitos», escribió en sus memorias de viuda. Siempre había un nuevo viaje y unas piernas femeninas en el horizonte. La única forma de retenerlo era la muerte. Sucedió cuatro años más tarde, cuando el gobierno tildaba como delitos graves las travesuras psicotrópicas de Kesey, con el sueño de rebeldía que comenzaron en los 50 alcanzando la cumbre y resbalando hacia su decadencia. Ahora el autobús psicodélico Further, ese puente entre beatniks y hippies —y cuyo viaje también inspiró ese otro trucado, comercial y televisado al que los Beatles llamarían su Magical Mystery Tour—, había quedado aparcado a la intemperie en el rancho de Kesey, llenándose de flores auténticas por encima de la chapa descolorida, de maleza salvaje, de óxido y serpientes.

Ken Kesey y el autobús «Further».

Neal, fue descrito por Kesey como un perdedor divino de los que no les importa ganar porque están pasándoselo muy bien.

Esa es la verdad del escenario beatnik, su odisea a ninguna parte —sin retorno, sin Penélope—, pero que todos desearíamos hacer.

Con su cabello cortado a cepillo y las brasas azules sostenidas por las cuencas de sus ojos, el 1 de abril de 1948, Neal logró al fin desposarse con Carolyn, volverla “respetable”, provocando los celos de su grupo de amigos que no la sentían parte del grupo. «Era frígida porque tenía el corazón de una puta», escribió Henry Miller sobre otra mujer, pero a Burroughs, que siempre la despreció —así como todo lo que tenía que ver con Cassady—, le hubiera gustado haber firmado esas líneas sobre ella. También Allen Ginsberg le volvió la espalda. Era Carolyn contra el resto de los beatniks. Jack se mostraba de su parte algunas veces pero eso sólo era porque estaba medio enamorado.

William S. Burroughs

Nada de esto, sin embargo, quiere decir que Cassady se hubiese reformado pese a sus esfuerzos y promesas. Con otro hijo de camino, Neal escribe a sus amigos esperando sus enhorabuenas pero sólo le llega la agreste respuesta de Allen Ginsberg, en tono sardónico. Dolido, Neal manda otra carta que dice mucho más de sí mismo de lo que sería capaz de admitir:

Carolyn y Neal.

“Deberías haberme felicitado, así como lo hubieses hecho si me comprara un coche o cualquier otra cosa material. No veo ninguna grandeza en mí —ni tengo idea de lo que tal concepto quiere decir—. Soy corto de entendederas, infantil, algo así como un insípido imbécil y un adolescente que no está a gusto en ninguna parte. Mi cabeza no funciona como es debido. El bebé y Carolyn han sido removidos de mi conciencia y están, en cierta manera, en un segundo plano”.

¿Amó alguna vez Cassady a su esposa o la confundía como parte del Sueño impuesto por la sociedad americana—ese que se tejió a la sombra del hongo atómico proyectado desde las remotas Hiroshima y Nagasaki—?

En Heart Beat (John Byrum, 1980), la película que mejor ha sabido trasladar el universo literario beatnik al lenguaje del cine a costa de digresiones, exageraciones y mentiras pero sin traicionar el espíritu de su generación, la voz en off de Sissy Spacek haciendo de Carolyn Robinson construía el siguiente retrato:

«Tras la II Guerra Mundial todos pensamos que sabíamos quiénes éramos y hacia dónde íbamos. Según los expertos lo que cada uno de nosotros deseaba más que nada era una casa en los suburbios, dos coches, nuestra propia barbacoa y exactamente 3,2 hijos».

Todo aquello de lo que los beats decían abominar pero sin dejar de verse atraídos.

…….Neal Cassady y Diana Hansen.

Neal fue un fallido vendedor ambulante de enciclopedias y batería de cocina.

Trabajó como aparcacoches, carpintero y guardafrenos para el ferrocarril en empleos estacionales. Perdía el trabajo, caía en largos estados depresivos y jugaba con la idea del suicidio a través del ojo del revólver que Al Hinckle le había prestado. Neal no sabía quién era ni lo que quería, si es que eso se puede llegar a saber alguna vez. Era, en efecto, un padre de familia, pero eso sólo cubría una de sus facetas. Tampoco había dejado de ser el lamentable vagabundo ni el aventurero ni el mujeriego. Su comportamiento oscilaba entre deleznable y generoso. La vida en común entre la pareja estuvo plagada de interminables ausencias, de cuernos, de correspondencia amorosa y amenazas de divorcio; hubo peleas domésticas cada vez que llegaba a casa para remendar la culpa de sus repentinas ausencias, histerismos, amantes intercaladas, escenas de reconciliación y de odio y una relación bígama con Diana Hansen, una aspirante a modelo de revista.

Supuso para los Cassady un tiempo de penurias y sacrificios, donde la cotidianidad escabrosa de su condición humilde maquinaba en contra de la existencia libre, inconsciente y despreocupada de Neal. Por eso no pudo soportarlo. Su vida en común con Carolyn no era suficiente. En realidad, nada lo era. El Sueño no estaba hecho para él.

Jack Kerouac, Carolyn y Cathleen Joanne Cassady.

La situación para Carolyn cambió cuando Jack Kerouac se fue a vivir con ellos un tiempo en el ático de su casa, invitado por Neal, a comienzos de 1952.

Por encima de su hombro, Cassady espiaba la escritura de Kerouac, exhortándole a que la dejara fluir libre y espontánea. Jack se nutrió de Neal en prácticamente todos sus libros, dibujándolo como profeta de una verborrea lasciva. Kerouac usó literalmente fragmentos de la correspondencia que mantenían. Cassady no era persona de ideas elaboradas sino de ráfagas intuitivas y frases relampagueantes. Su mente estaba cortocircuitada por epifanías pasajeras. No era un buen escritor pero los acontecimientos que narraba epistolarmente eran mejor que cualquier novela que hubiese sido capaz de terminar. Jack creó a Dean Moriarty del molde de Neal Cassady, y este sigue constituyendo el mejor de sus grandes hallazgos literarios.

Entretanto, las prolongadas ausencias de éste incentivaron la intimidad entre Carolyn y Jack, que se gustaban pero eran demasiado tímidos para demostrarlo. Y finalmente, quizás a instancia del mismo Neal, quien gustaba jactarse de su promiscuidad y tolerancia, Carolyn terminó seduciendo en una larga velada con cirios y conversaciones en voz queda a un Jack, todavía renuente y discreto, enfrascado en la escritura del libro que pasaría a llamarse Visiones de Cody y seguía surtiéndose del punto de vista de Neal.

Jack, atento y delicado, era todo lo contrario de Neal.

Si éste la montaba sin darle tiempo a abrir la cama —y a Carolyn le horrorizaban los restos húmedos de sus secreciones vaginales como si diesen testimonio de un crimen terrible—, Kerouac era un hombre que necesitaba refugiarse bajo las sábanas para hacerle el amor, con quien también compartía en cierta manera su forma pudorosa de conducirse sexualmente, con una libido estropeada por sus cada vez más frecuentes ataques de depresión.

Solían sentarse los tres en el umbral y compartir un cigarrillo de maría. Neal les mostraba pasajes de algún libro de Proust, dejándose llevar por la gestualidad teatral de los actores de ese momento, y proponía un paseo por la ciudad, que no era sino una forma amable de referirse a sus visitas a locales de striptease. Jack declinaba el ofrecimiento y se quedaba en la casa. Carolyn entonces iba al dormitorio y se aprestaba a retirar el sobrecama de la infamia, lleno de manchas lunares, y ponía un disco de la preferencia de ambos. Bailaban, se agitaban, reían, fingían estar más borrachos de lo que realmente se sentían, desnudándose el uno al otro en una penumbra de abrazos y atenciones físicas y también llena de tristeza porque Carolyn quiso a Jack pero sólo porque Neal nunca pudo corresponderla como ella había deseado.

Neal Cassady, Cathleen Joanne y Jack Kerouac.

El suyo fue un affaire de dos partes, que volvería a reanudarse un tiempo después en su casa de San José y lograría crispar los nervios de un Neal, inseguro y nervioso al ver a Jack desempeñando perfectamente el papel de amante y padre de sus hijos.

Como en los tiempos de cortejo, Carolyn se sintió una vez más el astro solar alrededor del cual disputan sus pretendientes. Confrontado por sus continuos problemas económicos y unos asuntos legales con su exmujer, Jack fue en busca de recobrar su buena fortuna en México. Desde allí, requirió la presencia de Carolyn, para que pasase en su compañía unas vacaciones con “vino, té y ostras a medianoche”. Carolyn decidió permanecer al lado de Neal que, pese a todo, seguía siendo el padre de sus tres hijos y ella una mujer tradicional, aun cuando fuese desafiada por el modo de vida de su esposo. Kerouac pasó los siguientes meses entre México, California y Nueva York, pregonando las bondades del clima cálido de la costa oeste para regresar de nuevo con su madre y las tempestades de nieve del este. Cada vez menos activo, más borracho, más disparatado en sus opiniones, menos tolerante, escribiendo desesperanzadas cartas de amor a una Carolyn resuelta a no contestarle —porque Neal había llegado antes, la había besado primero, y el orden de los factores importa—. Al escritor experimentado le temblaba la mano a la hora de garabatear sus requerimientos y súplicas: “Ven a California conmigo, sentiremos el viento cálido del Pacífico dándonos la bienvenida”. “Estoy en Nueva York, a un paso tuyo, por favor, ven, ven, ven”. Ella no acudiría más.

También Kerouac y Neal fueron dejando de verse, de la misma forma en que todos hemos ido renunciando a nuestras primeras amistades sin una razón concreta: un día, ese pasado que compartíamos ya no nos conmueve.

Si bien el romance de Jack y Carolyn desgastó la relación entre los dos compinches, no es menos cierto que nunca hubo una gota que colmara el vaso. Podían no gustarse como antes pero siempre pensaron tropezar uno con otro en un nuevo recodo de sus vidas. Jack había sustituido las aventuras de antaño por la bebida y la misantropía; Neal odiaba el alcohol y odiaba olerlo continuamente en las frases magníficas que sus amigos formulaban cada vez con más desbarro, porque ese hedor también era el pistoletazo de salida hacia una autodestrucción complaciente, la misma que había visto en su padre como ahora la veía en su amigo Jack. Y mientras Kerouac se venía abajo, Neal continuaba siendo el mismo, es decir, un adolescente algo cascado en dirección a ninguna parte. Eran el viejo y el chaval, el que se niega a crecer y el que no quiere admitir que ha sido un niño.

Ya durante 1958, en las cartas que le escribía Jack a Allen Ginsberg, con el espíritu atormentado y despachándose su whisky predilecto, se dejan sentir las alarmas de su ocaso:

«…no quiero más noches frenéticas, ni asociación con gente enrollada, ni con maricones, ni con gente del Village y mucho menos viajes locos al profano Frisco, sólo quiero quedarme en casa, escribir e idear cosas propias (…) Estoy por el silencio a medianoche, el aire fresco de las mañanas, las nubes de la tarde y la vida que llevaba de niño en Lowell (…) Mi verdadero problema es el alcohol. Bebo solo y a veces demasiado incluso solo (…) Escribir ya no me divierte».

Izquierda: Jack Kerouac. Derecha: Neal Cassady, los «Prankers» y Ken Kesey.

Su último desencuentro, un episodio nimio en realidad pero con el que todos los biógrafos se ensañan, sitúa a Neal junto a Kesey y los bulliciosos pranksters («Los bromistas» como entre sí se llamaban los compañeros de viaje en ese autobús multicolor que los llevó de costa a costa en 1964 como punta de lanza en el advenimiento del movimiento hippie) en un apartamento de Madison Avenue entre las calles 89 y 90 que les había prestado el primo de uno del grupo. Los chavales estaban deseando conocer a los veteranos beatniks, soñando con convertirse en los ginsbergs y kerouacs de la nueva década. Allen se presentó con su compañero Orlovsky dando muestras como siempre de cercanía y receptividad. Jack, sin embargo, estaba fuera de sitio entre tanta exuberancia de gritos y canciones emitidos por gráciles jovencitos que bailaban abducidos por el LSD. Él, que ya por entonces vivía recluido con su madre en Northport y había ido espaciando sus apariciones públicas, prefirió sentarse a beber al margen de todos, causando la impresión de alguien retraído, desinteresado y mojigato, aportando tan sólo comentarios sardónicos que no eran contra nadie específicamente y contra todos. Alguien le puso la bandera estadounidense sobre los hombros y Jack se la quitó de encima, la dobló maternalmente y la dejó sobre el brazo del sofá. A la hora de haber llegado, el gran Kerouac se levantó de donde estuvo sentado todo el tiempo y abandonó la fiesta. La decepción fue mayúscula. Pero lo cierto es que Neal y Jack habían dejado de jugar con la misma pandilla en el recreo.

Neal Cassady con sus hijas Cathleen y Jami.

La vida conyugal no era buena para la salud de Neal.

Entre viaje y viaje mataba las tardes escuchando partidos de béisbol por la radio, bebiendo té, cultivando y fumando marihuana. Leía menos, dormía más, se masturbaba frecuentemente, y apenas le dirigía una palabra a otra persona que no fueran sus propios hijos, recuerda Carolyn. La estabilidad del hombre casado, diagnostican algunos biógrafos con malicia. Y aun así uno y otro seguían soportándose, perdonándose atraídos por sus propias ataduras convencionales: los hijos, la necesidad de dinero; queriéndose a su manera, porque la lógica jamás rigió su relación. Pero eso también cambió de forma definitiva en 1958, cuando Neal, dedicado a un tráfico muy modesto de marihuana, ofreció unos porros, como agradecimiento por acercarle a la estación de autobuses, a tres tipos que no eran sino agentes de policía de incógnito. Para cuando Cassady se dio cuenta de que algo iba mal porque no les veía encender los cigarros sino intercambiar entre ellos miradas significativas, ya era demasiado tarde. El juez no fue compasivo, a tenor de su comportamiento excéntrico durante el juicio y su falta de colaboración por negarse a delatar al resto de sus secuaces (entre los cuales se contaba su novia clandestina de esos días, Jacqueline Gibson, otra artista descarriada).

Portada de la 1ª Edición, 1957.

La forma de evitar la cárcel era pagando la fianza de 12.000 dólares que solamente hipotecando la casa habrían podido reunir. Y fue en ese momento cuando Carolyn, que seguía malvendiendo sus pinturas y participando en alguna obra de teatro, le plantó cara y se negó a hacerlo. Neal no podía salir de su estupor. Carolyn estaba dispuesta a que su marido fuese a la cárcel antes que arriesgar el techo de sus hijos. Ella sabía que a la primera oportunidad que tuviese, Neal se esfumaría en dirección a México dejándola a ella sola con la deuda. Así fue como un año después de que En el camino, la gran novela de Kerouac se publicase, en los días en que la fama de los beatniks florecía y los nombres de sus instigadores eran puestos en un altar de admiración, el protagonista principal de aquella historia, el legendario Dean Moriarty, pasaba sus días -desde el 18 de abril de 1958 hasta el 3 de junio de 1960- recluido en la cárcel del condado de San Bruno.

Arriba: John Cassady, hijo. Abajo: Neal Cassady

La última reunión entre Neal y Carolyn, el cowboy y la dama de antaño, no tuvo nada de especial. Fue durante una cena que compartieron con amigos y desconocidos amables.

Hacía tiempo que no se veían, especialmente desde que Carolyn prefería que no anduviera por casa intoxicando con su ejemplo de trotamundos a su hijo John, que había crecido para convertirse en un gandul intelectualoide con ganas de emularle. Durante la velada Neal apenas la prestó atención a pesar de ser él quien la había invitado. Cuando ella estaba a punto de irse, sin embargo, en un rapto de ternura, la tomó del brazo y pidió que se quedase un momento más, que le hablara de los niños, de cómo iban las cosas por casa. Ella se refrenó de darle la tabarra por sus problemas económicos, a los cuales hacía a su marido responsable y le dio la versión suavizada de sus vidas que el otro prefería escuchar. Neal cerraba los ojos, esos ojos que solían taladrarle y ahora parecían unos ceniceros sin el rescoldo de su antigua vida, y contestaba con monosílabos al relato de los acontecimientos convencionales. Asentía con la cabeza, sonreía, pero claramente estaba en otra parte. Ni siquiera había consumido drogas. Se sentía decepcionado de que el aburrimiento al fin le hubiese dado alcance. Las fiestas habían dejado de ser divertidas y, por primera vez, sus viejos amigos de fechorías también bostezaban disimuladamente, mirando hacia otro lado. Cassady pensaba en su vida sin futuro, en esa eterna carretera que había recorrido muchas veces y ya no le guardaba ninguna sorpresa. Conocía los posibles desenlaces de cada guateque, escuchaba los mismos elogios, le hacían las mismas preguntas. Se daba cuenta de que no era nada más que un personaje de libro, y quizás lo único real en esa vida fuese su relación con Carolyn y sus hijos.

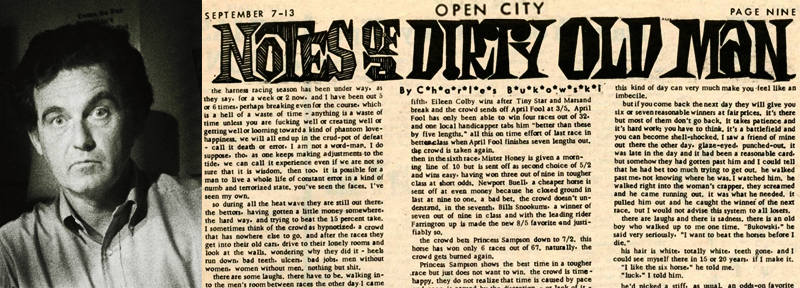

John Bryan y una historia de Bukowski en el periódico Open City.

Neal fue a los Ángeles para entrevistarse con John Bryan, el editor del famoso periódico contracultural Notes from underground y que ahora publicaba en uno llamada Open City, donde también colaboraba el poeta Charles Bukowski. Desde allí hizo una última llamada de teléfono a Carolyn:

—Vengo a casa.

Carolyn, sin embargo, le pidió que pasase primero por México, para descansar un tiempo. En realidad no le quería cerca de sus hijos en uno de sus estados depresivos, y ella podía intuir el humor de Neal ya fuese por teléfono o carta. En México, Neal había encontrado a su nueva pareja, una hippie de veintitrés años, un poco astróloga, un poco artista, a quien se la conocía por J.B. Fue a refugiarse unos días en su compañía pero como de costumbre, se vio interrumpido por conspicuos planes de viaje, apuestas absurdas y fiestas improvisadas. Emprendió su último viaje solo, a pie, a través de la fría noche del desierto mexicano. En algún punto entre San Miguel de Allende y Celaya su cuerpo se colapsó y no volvió a recuperarse.

J.B. que hablaba español y vivía en las inmediaciones, se encargó de la cremación de su cadáver. Carolyn telefoneó a sus viejos amigos beats para darles la mala noticia. Kerouac, a sólo un año de su propia extinción, se negaba a creerlo. Las autoridades mexicanas se pronunciaron de forma vaga sobre la autopsia: Algunos dicen que con el estómago lleno de pulque, anfetas, seconal…

J.B. y Carolyn se disputarían sus cenizas, como sólo puede ocurrir con las mujeres de Cassady, y, acabarían repartiéndoselas, tal y como Neal, en su visión infantil e idealizada de las relaciones, hubiese preferido. A partir de entonces, el destino de sus restos es desconocido y múltiple según la rumorología que tan bien sienta a su leyenda. Se dice que las cenizas fueron arrojadas al desierto. Que las vendieron por una pasta a través de E-bay. Que las guardaron en una urna y ésta terminó desapareciendo así como la mayoría de las cartas de amor de Neal a Carolyn. Que J.B. se acabó fumando o esnifando su parte (cuando la coca aún no había sido popularizada como la alternativa amable de la heroína) en conciliábulo con sus amigos de una psicodélica pandilla hippie. Por eso las lenguas aún se atreven a ir más allá y algunos viejos de San Miguel advierten de que cuando el viento te obliga a girar la cabeza en el desierto y cubrirte la cara con un pañuelo, puede que también sea el espíritu de Neal follándote por el ojo, sí, la arenilla despierta de su espíritu inconsolable y vivo.

Gary Snyder, amigo y colega beatnik, se refirió a él como uno de esos vaqueros trasnochados de los años 80. Neal se hubiese sentido elogiado aunque la verdad es que nunca podría haber sido un cowboy al uso: no le gustaban las armas y tampoco se sentía a gusto alrededor de los caballos. Pero lo fue a su manera, a la manera impostada de las películas quiero decir, frivolizando la realidad y las emociones de las personas que uno dice querer -pero deja atrás de todas formas-, a cambio de la incertidumbre del viaje. Navegó por horizontes lejanos, abarcó la llanura de nuestras fantasías y se marchó solo, vencido por el desierto y su propio destino de nómada, dibujando la perfecta silueta de Tim McCoy sobre los rieles.

Tim McCoy

Helsinki, 8 de enero de 2013

Leer la colección completa: El Cowboy y la Dama

¡¡¡Estupendo!!!

Muy bueno !!!, Enhorabuena chicos.