por Juan José Iglesias

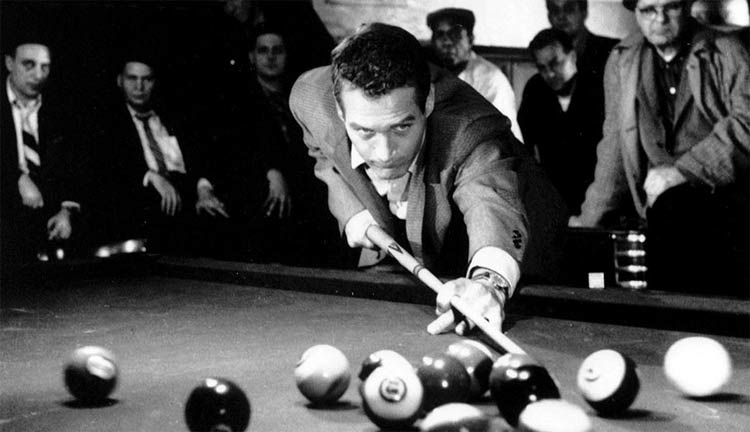

Nunca me he identificado con Eddie Felson. Quizá fuese porque siempre me ha repateado el orgullo que le caracteriza, la falta de previsión o su poca habilidad para tomar las decisiones que probablemente le hicieran feliz. Puede que sea por su arrogancia o su inmoralidad. Pero sin duda es su infinita capacidad para seducir y colmar mis deseos cinéfilos, en ese mítico retrato del «natural born looser», lo que me hace volver a esta película una y otra vez. Si tuviera que elegir mis cinco personajes favoritos del celuloide, siempre aparecería él, con su funda de cuero, su taco en dos piezas de madera noble, su whisky J.T.S. Brown y su cara de “voy a comerme el mundo”. Sin duda me atraen los perdedores y Felson está muy cercano al gran mito de los cobardes, esa infame obra de arte llamada C.C. Baxter (El apartamento, 1960).

Mi afición juvenil por el billar hizo de El color del dinero (1986) hasta ahora una de mis películas favoritas de juventud. Y esa pasión doblemente compartida con el cine me llevó hasta El buscavidas (The Hustler, 1961) de Rossen, hecho que convirtió a la peli de Scorsese en producto de sobremesa dominical.

Decir que Robert Rossen es uno de esos directores de una sola película sería poco decir. Obras como Cuerpo y alma (1947), o Lilith (1964), sobrevuelan terrenos tan dispares como el boxeo o el romance, con desoladora y soberbia habilidad para el cinematógrafo. Sin El buscavidas, empero, su obra maestra, quizá hubiera quedado en un segundo plano como director de cine, en esa época áurea en la que se narraban historias en irrebatible y fulgurante blanco y negro.

Una película de tránsito entre el cine negro de los cincuenta y esa liberación cultural de los 60. El aspecto técnico de los cincuenta se empieza a abrir a nuevas narrativas. Es sin duda el mayor poema visual escrito sobre el orgullo humano y las metas absurdas que caracterizan la filosofía del éxito, no sólo en Estados Unidos, sino en toda la sociedad occidental. Retrato de la impotencia, del miedo, de la cobardía y del orgullo. Su protagonista es portador de los pecados capitales cuya única bandera depende de la opinión de los demás.

Está repleta de detalles, de metáforas y de giros inesperados de guión, que hacen de Rossen un genio, al menos durante su escritura y rodaje. Evoca al cine negro en gran medida, en cuanto a su composición fotográfica y a la deliciosa música que la acompaña. Marca, por otra parte, el comienzo del mito Paul Newman.

El guión lo firman el propio Rossen y Sidney Carroll, escritor habitual para la televisión estadounidense de la época y creador de historias como la de Ladrona por amor (Gambit, 1966), o la versión de Richard Charberlain de El Conde de Montecristo (1975).

La historia está basada en la novela homónima de Walter Tevis, cuyas novelas fueron llevadas a la gran pantalla en otras dos ocasiones con The color of Money, con el mismo personaje, y The man who fell to earth, que protagonizaría un tal David Bowie.

A grandes rasgos la historia narra cómo el infame Eddie Felson se pasea por las salas de billar con notable éxito. Su meta, derrotar al Gordo de Minnesota, un legendario jugador de billar considerado como el mejor. Cuando por fin logra batirse con él, su orgullo y falta de seguridad en sí mismo le juegan una mala pasada. El amor de una solitaria mujer, como suele ocurrir con el amor de todas las mujeres solitarias, promete sacarle de ese tipo de vida miserable.

Paul Newman realiza su trabajo más brillante en la gran pantalla con una interpretación que, como su personaje, rompe con cualquier tipo de barrera. Su habilidad para plasmar la ambición, esa detestable dama que necesita de adulaciones y aplausos fáciles, constituye una metáfora de la repugnante conciencia social que nos habita. La afición por el alcohol de su personaje, su vileza, su prepotencia hacen de él un arquetipo tan deplorable, interesante y canalla, que es imposible no amarlo como buen espectador de cine.

El buscavidas, además, me descubrió otro actor, con mucho menos atractivo físico pero con un carisma inigualable, llamado George C. Scott. En mi opinión uno de los actores más olvidados de la historia del cine, a pesar de haber trabajado en peligros que ascienden hasta obra maestra como ¿Teléfono Rojo?, Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964), amén de ese clásico de terror titulado Al final de la escalera (The Changeling, 1980)

El personaje de George C. Scott es un un diablo hermoso y tentador, provocador y capaz de llevar a Felson hasta el mismo infierno por puro orgullo. Se aprovecha de la debilidad de «Relámpago» para hacer negocio. Es inteligente y sabe cómo hacerlo. Los diálogos entre los dos son espectaculares, seducen al espectador en un sentido puramente artístico. La cruenta batalla entre el joven ambicioso y el viejo templado y calculador, es uno de los más brillantes duelos interpretativos de la historia del cine. Su personaje es comparado con el Fauno, por su profética maldad. Esta brillante interpretación le hizo merecedor de una nominación al Oscar, que rechazó, tal y como hubiera hecho sin duda su personaje.

Pero al lado de todo perdedor siempre hay una mujer sin esperanza, en este caso luce con especial brillo Piper Laurie, que no me parece una gran actriz, pero en este caso sale favorecida por su gran personaje. Es la perfecta acompañante de Felson. Su nombre es Sarah, es alcohólica y ha vivido su vida, desde la infancia, como una mentira. Están hechos el uno para el otro. Con Felson y Sarah en pantalla se producen los momentos más dramáticos de la cinta, como la inolvidable y cruel escena del parque, con un Felson excusándose del amor, de la forma más vil y estúpida posible. Ambos representan la no oportunidad de lograr la felicidad. El director escribe un doloroso y retrato del alcoholismo en la figura de Sarah. Se trata el amor como último recurso de esperanza, pero nunca como destino.

Jackie Gleason es «el Gordo de Minnesotta”, el tipo a batir, la auténtica razón de la sin-razón de Eddie Felson. Con una excelsa elegancia y una notable capacidad interpretativa, Gleason destruye la moral de nuestro protagonista a base de las carambolas y exquisiteces que le procura el taco en la mano. Realiza un papel sencillo pero encumbrado por la inmortal interpretación de Newman y su “Relámpago”. Su personaje deja para el recuerdo frases maravillosas por su significado como: “Personas que desean perder, que siempre buscan una excusa para perder”.

Y la cámara ensimismada, persiguiendo las imposibles parábolas de las bolas sobre el tapete, mientras los jugadores marcan jugada y empolvan sus tacos, mezclando esos planos con las miradas de personajes que sueñan con el poder, el dinero y el cumplimiento de sueños.

La fotografía de cine negro que realiza Eugene Shüfftan, lleva la marca del cine que le precede y enmarca a la perfección esos sórdidos billares, donde el humo de tabaco y el olor a whisky y humedad lo inundan todo. Sin embargo, esta vez, lo hizo con tratamientos de luz más amable de lo acostumbrado, con menos contraposición de sombras y luces, con más homogeneidad, pero siempre creando ambientes sórdidos como los propios personajes.

El juego se siente como un baile a ritmo de bellas melodías de jazz y swing. La melodramática banda sonora de Kenyon Hopkins, induce al espectador a dejarse cautivar por la tristeza, la melancolía, la derrota y una absurda batalla por una libertad inútil y poco plausible. Es elegante, heterogénea, repleta de carácter, compleja y a la vez capaz de transportar los sentimientos de los personajes como si de una góndola veneciana se tratase.

Se puede disfrutar perfectamente la versión doblada. El doblaje es agradecido con los personajes, en especial con Newman otorgándole una adecuada, viril y chulesca voz que corrobora el buen trabajo de Simón Ramírez.

Eddie Felson elevó a la categoría de estrella inmortal a Paul Newman, que ya había triunfado con Richard Brooks, en La gata sobre el tejado de Zinc (1958) y se había desarrollado interpretativamente a las ordenes de Leo McCarey en Un marido en apuros, ese mismo año. Pero es reseñable la no actuación de otro mito del cine y quizás uno de mis favoritos, un Jack Lemmon que rechazó el papel protagonista para rodar con Blake Edwards la obra maestra absoluta de la historia del cine sobre el alcoholismo, Días de vino y rosas (1962).

Es un auténtico placer, en especial por quien gusta de ver rodar las bolas en impresionantes carambolas, degustar precisamente las espléndidas y sorprendentes jugadas de estos dos presuntos mitos del taco y el tapete. Todas esas jugadas que sorprenden a propios y extraños fueron realizadas por los propios actores, Paul Newman y Jackie Gleason, a excepción del espectacular «Massé» (atacar las bolas con el taco en posición vertical), que fue ejecutado por el mítico Willie Mosconi, ex campeón del mundo de billar americano.

Como curiosidad es inevitable hablar de que mientras Scorsese preparaba su particular revisión de la cinta, advirtió que el barman de la primera secuencia fue interpretado por el ex boxeador Jake Lamotta. Tras investigar la vida del púgil, decidió rodar Toro Salvaje (1980), aparcando el proyecto durante seis años.

Su visionado es salvaje y evocador. Me incita al consumo de Dry Martinis, mientras saboreo un cine mágico y triste a partes iguales, con uno de esos finales imborrables, en el que dos genios como Newman y Scott dibujan un duelo épico como en el mejor «Spaguetti Western», cambiando los revólveres por palabras ensangrentadas.

Madrid, 14 de agosto de 2012