Los auténticos escritores son también enfermos sexuales en potencia pero no les dan la ocasión de ejercer, se pasan la vida soñando lo imposible y se alivian sobre su barriga mientras congelan la imagen en la oportuna escena de Californication.

Escrito por Miguel Cristóbal Olmedo

Edición gráfica por Alicia Victoria Palacios Thomas

Escribir no mola. Si escribes o vives con alguien que lo hace, ya te conoces el percal. Su realidad es muy puerca. Escribir es doloroso, como dar a luz, dicen algunos exagerados. Es más bien una menstruación, porque te inhabilita y sangras cada tanto, y muchas veces solo logras ponerte perdido. No se vive de tocar las teclas, se sufre o se muere. Allí les tienes, autores de un solo lector (ellos mismos), subidos a un podio improvisado, a veces con un micrófono que no hace falta, en las fiestas tristes donde presentan su libro, a las que acuden familiares y gente talludita, por obligación o desocupación, y uno no se come una rosca ni pincha nada, ni la teta desinflada de la abuela.

Escribir no mola. Si escribes o vives con alguien que lo hace, ya te conoces el percal. Su realidad es muy puerca. Escribir es doloroso, como dar a luz, dicen algunos exagerados. Es más bien una menstruación, porque te inhabilita y sangras cada tanto, y muchas veces solo logras ponerte perdido. No se vive de tocar las teclas, se sufre o se muere. Allí les tienes, autores de un solo lector (ellos mismos), subidos a un podio improvisado, a veces con un micrófono que no hace falta, en las fiestas tristes donde presentan su libro, a las que acuden familiares y gente talludita, por obligación o desocupación, y uno no se come una rosca ni pincha nada, ni la teta desinflada de la abuela.

Decía Fernando Fernán-Gómez, que no le desearía ser actor ni a su peor enemigo, y eso que él triunfó. Pero la vida no es vida para un hombre de las artes, y de las artes, los tipos más marginales, son los de letras; porque las letras no se escuchan ni se tocan, ni se miran fácilmente, porque se requiere una digestión mental. Y nadie tiene tiempo ni ganas ni fortaleza cerebral para eso. Ni en el metro ni en la sala de espera del hospital.

Sin embargo, otra cosa nos cuentan cuando uno enciende la tele o se va al cine. En América sí que mola escribir. Son gente que se pasa el tiempo sin hacer nada, o les sobrevienen montones de aventuras, tienen una pareja espectacular, enseñan en la universidad por el hecho de haber publicado un libro, y son hostigados por un agente que les lame el culo y ruega que terminen esa gran novela que va a seducir al resto del mundo, como le pasaba a Michael Douglas con Robert Downey Jr. en Jóvenes prodigiosos (Wonder boys, Curtis Hanson, 2000). O eso se ve por la pantalla, y a fuerza de que te lo repitan, uno acaba por creérselo. Hasta que sales a la calle y te ponen en tu sitio.

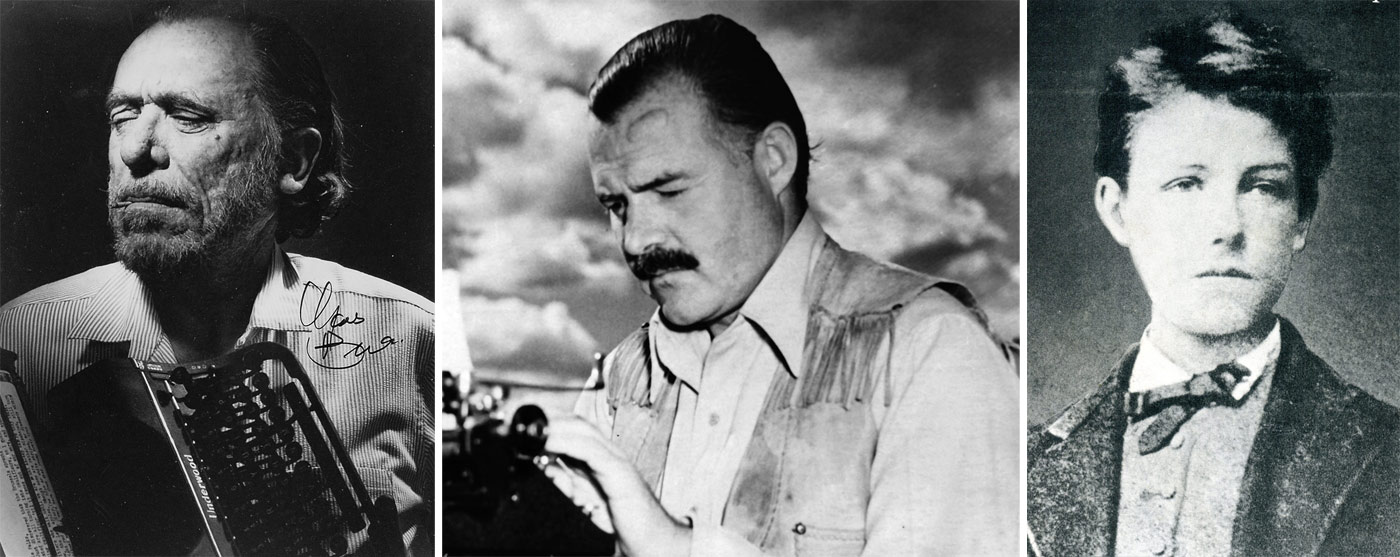

En los primeros años de escritor, cuando uno es más vanidoso y charlatán que escritor, la vida va de presumir del libro que a lo mejor no se escribe o del que uno se desdice obligado por la madurez; se sigue el modelo golfo, bullente, que va de sobrado y alardea de una sabiduría caótica y pinceladas lascivas. Uno quiere ser como Hank Moody, es decir, como Bukowski, como Hemingway, como Rimbaud, autores con apariencia de vida que desdicen el clásico binomio donde el tedio y la inteligencia aparecen imbricados y se trenzan, se conectan y no se sueltan como dos amantes maricones.

Hank Moody es el personaje principal de una serie de televisión llamada Californication (Tom Kapinos, 2007-2014), y Californication va de drogas, alcohol, y una familia que se rompe y se vuelve a juntar y se vuelve a romper episodio tras episodio.

Californication no va de literatura aunque Moody sea un escritor con desparpajo macarra, su punto de crápula y medio hijo de puta. Por eso tantos se quieren hacer escritores y llevar una vida a la medida de David Duchovnny en el personaje estelar. Siete temporadas se las pasaba follando con una recua de bellezas con su chaqueta, gafas de sol y descapotable, aunque su personaje presuma de amar solamente a la madre de su hija (Natasha McElhone). Californication es la historia de un escritor al que nunca vemos escribir aunque todo el mundo le recuerde lo grandes que son sus libros. A veces pasa unos segundos sentado, haciendo que martillea las teclas, rabiosamente inspirado, dándose un atracón a lo Kerouac, sin dudas ni descansos, y festeja su nueva obra con el ceremonial del whisky y el puro.

Hank Moody se autocompadece, aunque el resto del mundo le envidia.

Tras su faramalla convencional de hombre con corazoncito y moralidad que solo sirve para congraciarse con los televidentes carcas, deja que sean otras las que le enjuguen sus lágrimas. Y es que hasta en sueños una monja como Michele Nordin le ofrece una mamada. Y no se cepillaba a cualquiera de los cayos malayos que se soplan los mortales. Ahí tenías a Madeline Zima a quien le fueron dando más papeles gracias a su exuberancia corporal, como en The Collector (Marcus Dunstan, 2009), donde repetía con el muestrario de sus virtudes corporales aunque los golpes, esta vez, se los llevase ella. Ahí tenías a la hija de Susan Sarandon, Eva Amurri, demostrando que el legado de la delantera de su madre seguía vivo; a la madurita Carla Gugino, haciendo bueno el dicho de los vinos; a Maggie Grace como la musa regalada de las artes; a Meagan Good, poniéndole los cuernos a su novio rapero (imagínense el poder de la imaginación, situar por delante a un escritor que a un cantante guayón); a Addison Timlin, la actriz haciendo de actriz con inclinación al destape, y a un largo y estimulante etcétera que no vamos a repetir aquí para evitar pasarnos el resto del artículo con los puños apretados.

David Duchovny Californication (Tom Kapinos, 2007-2014).

Cuando Tom Kapinos empezó a escribir el personaje, creía que lo suyo era una comedia negra que lindaba con el thriller.

Pasó de querer proyectarlo en formato de película para enriquecer la idea en una serie longeva, pasó de escribir una historia de crecimiento interno en la figura de un Peter Pan letrado a rivalizar en bromas y disparates con las sagas calenturientas de American Pie. Duchovny, empeñado en defender la sensatez del producto, se lamentaba de que los desnudos distrajeran la atención de los auténticos “conflictos adultos” (aunque uno no sabe si con adulto se refiere a esa vez que Hank le empieza a comer el coño a otra chica por error, o cuando vomita sobre la pintura del novio de su ex novia, ese tipo de cosas).

David Duchovny y Tom Kapinos.

Las dos primeras temporadas tenían un pase, por aquello de oxigenarse con una fantasía divertida, pero luego la fueron cagando con reiteraciones y dramas superfluos, porque en el fondo Hank Moody no es solamente un narcisista autodestructivo, sino un tipo reaccionario, de valores puritanos en muchos aspectos, a quien le llueven las drogas, las mujeres y los problemas sin que él vaya a buscarlos. Vamos, que su intrépida existencia es accidental y no merecida, es víctima de la diversión y no el juerguista nato que nos proponían; Moody presume de querer ser un apacible padre de familia aunque su vida sea todo lo contrario, y con esto se nos caía el santo. David Duchovny además, no dejaba de proponerle a Tom Kapinos, creador de la serie, que Hank muriera al final, consumido por sus vicios, como enseñanza moral, lo cual tiene su guasa porque el gancho de la serie residía en lo opuesto. “No puedes beber y fumar así y salirte con la tuya indefinidamente”, decía el hipócrita cuando era entrevistado. En la vida real, o en su vida de estrella, —cuya autenticidad siempre está en tela de juicio—, Duchovny saltaba a la prensa amarilla por tener que vencer su adición al sexo, mientras estaba casado con Tea Leoni. Ese tipo de cosas que solo pasa a los actores conocidos; los auténticos escritores son también enfermos sexuales en potencia pero no les dan la ocasión de ejercer, se pasan la vida soñando lo imposible y se alivian sobre su barriga mientras congelan la imagen en la oportuna escena de Californication.

Por eso Californication, pese a no ser una gran serie, sí es una buena idea.

Recurre a todos los tópicos del escritor maldito y ligón. Su protagonista no vive, experimenta, sin necesidad de que el diccionario lo socorra en la hora de la duda; es un personaje de ficción que recrea una fantasía literaria, una coraza con la que otros autores se disfrazan para perpetuar su leyenda o sus ventas. Por supuesto que todos queremos ser Hank Moody, follarnos a todas las perras que se nos cruzan profesando su admiración, ponernos hasta el culo de drogas, irnos al final del día con la princesa de nuestro cuento, sin una sola resaca, bajo un sol de verano eternamente resplandeciente. Que nadie nos joda el sueño y alguien se presente gritando: “¡Corten!” para darnos el hostión con la realidad, que duele toda la vida y del que solo nos anestesiamos chupando más realidad travestida por el ojo sin pestañas de la tele. Benditas mentiras.

Shenzhen, 10 de diciembre, 2015