TIBURONES DE WALL STREET

Entendiendo a los seres humanos como cifras económicas, y sus tragedias como ventajas para la empresa, no es de extrañar el frenesí con el que los accionistas aplauden al joven depredador tras estas simbólicas palabras: “Señores, soy su Robin Hood moderno, seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos”.

Por Carlos Cristóbal

Mientras las balas atravesaban su cuerpo, Tony Montana seguía reafirmándose como el amo del mundo, como alguien indestructible. Efectivamente, mientras gritaba a sus enemigos «¡¿Creéis que podéis matarme con balas?! ¡Aguanto vuestras jodidas balas!», se mantuvo en pie unos segundos más, sin apenas agitarse por el impacto de las balas. Su arrebato de poder es más fuerte que cualquier intento de derribarlo. Incluso cuando se acaba hundiendo en el fondo de la piscina, en los últimos instantes de conciencia, seguía pensando “el mundo es tuyo”.

Aquella escena inverosímil de El precio del poder (Scarface, 1983, Brian de Palma), más allá del mensaje moralista que pueda encerrar en su título en español, se antoja también como una potente metáfora visual. La ambición es un deseo tan intenso que es mayor que una entidad física concreta. La sangre que tiñe de rojo toda la piscina no puede evitar el surgimiento de algún nuevo Tony Montana.

Resulta iluso pensar que los amos del mundo son estos criminales embriagados de sangre. Su poder es minúsculo en comparación a otra clase de delincuentes más cercanos a nuestra realidad cotidiana. Criminales señalados socialmente, pero encubiertos y aceptados en los márgenes de la legalidad.  Tipos que sin necesidad de barrer las calles de cadáveres, ni tan siquiera de pisar el terreno que dominan, tienen en sus manos el devenir del planeta. Hablamos de los gurús del capitalismo, los brokers y los grandes magnates financieros, los auténticos dueños del mundo y los amos de nuestro destino.

Tipos que sin necesidad de barrer las calles de cadáveres, ni tan siquiera de pisar el terreno que dominan, tienen en sus manos el devenir del planeta. Hablamos de los gurús del capitalismo, los brokers y los grandes magnates financieros, los auténticos dueños del mundo y los amos de nuestro destino.

El personaje que inmortalizó Al Paccino era un enamorado de la cultura estadounidense y del sueño americano. Su lucha fue acorde con el cinismo de esa sociedad. “En este país, primero hay que hacer dinero. El dinero te da el poder. El poder te consigue a la chica.” En esta sencilla máxima de Montana encontramos recogidas una serie de motivaciones que apenas se diferencian de las de cualquier ejecutivo de Wall Street. Coches de lujo. Diversas casas en varias costas. Impresionantes modelos esperándote en el jacuzzi. Un par de yates. Las respetuosas inclinaciones de cabeza de tus semejantes. El placer de dilapidar el dinero en hoteles de lujo y apuestas arriesgadas en casinos fastuosos o simplemente en su trabajo diario. Noches eternas de drogas y excesos. Ellos son la auténtica imagen del triunfo, sin necesidad de ametralladora alguna entre sus manos.

Vampiros del poder

En 1976 Sidney Lumet ya nos advirtió, con su hoy tan celebrada Network, un mundo implacable, –triste es reconocer que haya sido necesario que nuestro mundo se quebrara para que se revalorizase esta película– que el mundo no se compone de naciones e ideologías, ni existen fronteras; el nuevo mundo es un sistema holístico económico determinado por inmutables leyes comerciales y dominado por corporaciones y multinacionales, los auténticos estados que componen el mundo. En definitiva, ya en los setenta se denunciaba que la democracia es una falacia y que el sistema ha convertido el mundo en un negocio, una gran empresa en la que nosotros no somos más que pequeños accionistas y consumidores.

El funcionamiento de este mundo implacable podemos encontrarlo en la historia de Marc Tourneuil, el codicioso empresario de la banca interpretado por Gad Elmaleh en El capital (2012, Costa-Gavras), ya desde su primera acción como presidente en funciones del banco en el que trabaja: despedir a una desmesurada cantidad de empleados para satisfacer los deseos de la cúpula ejecutiva de un banco mayor que les ha comprado. No solo los despidos son presentados hipócritamente como una renovación justa de la empresa (ya que los empleados tienen la posibilidad de acusar a sus jefes), sino que, además, Marc gana una prima económica por cada despido que realiza. Y es que, según explican, los despidos aumentan el valor de las acciones. Entendiendo a los seres humanos como cifras económicas y sus tragedias como ventajas para la empresa, no es de extrañar el frenesí con el que los accionistas aplauden al joven depredador tras estas simbólicas palabras: “Señores, soy su Robin Hood moderno, seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos”.

Y nosotros que habíamos estado tan tranquilos hasta el desplome de nuestra economía y democracia. En Gracias por fumar (2005, Jason Reitman), nos describe el día a día del jefe de prensa de una gran compañía de tabaco, (Aaron Eckhart), en su vehemente combate en favor de los derechos de los fumadores; una lucha que, más bien, es en favor de aumentar el consumo de tabaco y de las ventas de la empresa para la que trabaja. Con su cínica honestidad, demagogia, ingenio, verborrea y sarcasmo, Nick Naylor convence a todo aquel que se enfrenta a sus ideas –en mayor medida, a ridículos e inexpertos representantes de organismos públicos puritanos y politizados–. Y es que su mentira es efectiva; todo un gancho directo a nuestras adormiladas mentes de ciudadano medio reconvertido en marioneta del sistema.

“La codicia funciona”, sentenciaba Gordon Gekko, el mítico bróker interpretado por Michael Douglas en Wall Street (1987). En la segunda entrega (Wall Street: El dinero nunca duerme, 2010), añade a su anterior cita: “ahora también es legal”, y continúa explicando cómo el sistema empuja al individuo, desde el pequeño consumidor hasta al gran empresario, a la avaricia y endeudamiento económico. En este díptico dirigido por Oliver Stone se describe la vorágine laboral y las contradicciones del funcionamiento de la bolsa y se sintetiza la falta de ética y las ambiciones de los yuppies. Se muestra un mundo dominado por el dinero (“Si no estás dentro, estás fuera; o millonario o nada”), la desesperada búsqueda y posterior difusión sesgada de información solvente (sea de forma legal o no) y el clima desasosegante de competitividad. Algo que también podemos ver, aunque en un contexto más concreto, en Margin Call (2011). En esta fantástica cinta, J.C. Chandor nos muestra con audacia las 24 horas previas al inicio de la actual crisis financiera a través de los ojos de uno de los bancos de inversión que la causaron. Cuando se trata de salvar a una gran empresa todo está permitido, incluso hundir al planeta en un desastre económico.

“Es en las crisis cuando se amasan las fortunas” Marc Tourneuil (El capital)

Del estafador Gordon Gekko a la mayor venta de basura de la historia económica

El broker exitoso de Wall Street vive en un mundo ajeno al nuestro; tan ajeno que nuestra propia forma de vida le produciría náuseas. Niños pijos que nunca tuvieron problemas para conseguir todo lo que deseaban. Tipos con exceso de ambición que no saben cuándo detenerse, ni creen que deban hacerlo. Vidas monótonas que transcurren entre restaurantes, hoteles y despachos, simplemente charlando, cotilleando, intercambiando información; trabajando sin hacer nada que pueda verse físicamente –el personaje que interpretaba Kevin Spacey en Margin Call expresa en una escena que a veces desearía haberse dedicado a cavar hoyos, al menos aquello habría sido más real–.

Esta descripción nos conduce a un hombre: Patrick Bateman; ese tipo que asesina salvajemente por la noche, mientras que por el día continúa con sus labores como broker y su afición por las marcas de lujo y el culto al cuerpo. La escalofriante novela de Bret Easton Ellis (American Psycho, 1991) nos anunció el nuevo tipo de psicópata; un ser amoral, incapaz de sentir afecto por nadie que no sea por sí mismo. Patrick Bateman, el amo del universo (como decía Tom Wolfe en su Hoguera de las Vanidades), interpretado acertadamente por Christian Bale en su divertida y cruda adaptación cinematográfica (2000, Mary Harron), es el tiburón que con mayor esplendor muestra las contradicciones de los yuppies. Este tipo aparentemente perfecto, cuanto más intenta ser como todos sus compañeros de oficio, más anónimo se vuelve y menor es el control que tiene sobre sus sangrientos instintos.

En esta crítica al culmen de la sociedad norteamericana, representado en el ejecutivo de Wall Street de los años 80, se nos muestran tipos excesivos y desnortados; unos alcohólicos, otros también drogadictos. Gente a la que echar un polvo corriente les resulta aburrido y, por ello, buscan nuevas experiencias sexuales más intensas. Cocainómanos desenfrenados carcomidos por la avaricia. Tipos desesperados por encajar y destacar en su propio mundo; ya sea consiguiendo reservar mesa en un restaurante pijo de moda o demostrando su valía con sus estúpidas tarjetas de visita. Un mundo plano en el que la ropa tiene más valor que la piel y el alma.

Tiempo atrás, también pudimos ver a Michael Caine en un papel similar –en su inquietud homicida– en una cinta mucho más irregular y leve en la exploración de ese mundo esperpéntico: Ejecutivo ejecutor (A Shock To the System, 1990, Jan Egleson). En este caso, el publicista Graham Marshall, un triunfador que nunca había conocido el fracaso, se convierte en un asesino (ante todo de sus enemigos; compañeros y superiores de oficina) cuando comprueba que su papel en la empresa va siendo rebajado, casi obsoleto, a favor de nuevas incorporaciones. Este publicista ansioso de poder encuentra en el asesinato una forma de rebelión contra las normas establecidas y la mejor forma de alcanzar el éxito profesional y personal.

Tiempo atrás, también pudimos ver a Michael Caine en un papel similar –en su inquietud homicida– en una cinta mucho más irregular y leve en la exploración de ese mundo esperpéntico: Ejecutivo ejecutor (A Shock To the System, 1990, Jan Egleson). En este caso, el publicista Graham Marshall, un triunfador que nunca había conocido el fracaso, se convierte en un asesino (ante todo de sus enemigos; compañeros y superiores de oficina) cuando comprueba que su papel en la empresa va siendo rebajado, casi obsoleto, a favor de nuevas incorporaciones. Este publicista ansioso de poder encuentra en el asesinato una forma de rebelión contra las normas establecidas y la mejor forma de alcanzar el éxito profesional y personal.

Hoy por hoy ya no tiene nada de escandaloso criticar el funcionamiento actual del capitalismo ni insultar a estos engendros maquiavélicos. Incluso Hollywood –tomando ventaja de todo lo que pueda ser rentable, como siempre– empieza a dar luz verde a proyectos cinematográficos críticos con el actual panorama del sistema capitalista; sin ir más lejos tenemos The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese), aún pendiente de su estreno mundial. No nos quedaremos en algo tan fácil. Acerquémonos a algo más próximo: a los aspirantes a tiburones, a esas personas que frecuentemente podemos encontrarnos en la oficina, personas amables que no dudarían en apuñalarte por la espalda.

Los hijos bastardos del capitalismo

En La dama de Shanghai (1947, Orson Welles) el marinero protagonista, Michael O’Hara, encarnado una vez más por el propio director, describe a los dueños del yate para el que trabaja –en sus mismas narices, a través de una fábula– como “unos tiburones a punto de devorarse entre ellos”; y al personaje no le faltaba razón. Y es que, al igual que desde que ha existido cualquier forma de poder, también ha existido la traición, el sistema ha potenciado entre nuestra sociedad el uso de la traición, la deslealtad y la competencia desmedida como axiomas para conseguir, a cualquier precio, los propósitos económicos de la empresa.

Pánico en la playa ante el ataque de los depredadores en «Tiburón» (Jaws, 1975, Steven Spielberg)

Muchas películas vienen denunciando desde hace tiempo, sobre todo en nuestro país –nada paradójico teniendo en cuenta que en las últimas décadas se nos ha insuflado poco a poco la sangre de lo peor del capitalismo, con las terribles consecuencias que podemos constatar cada día abriendo el periódico–, esta clase de comportamientos, como anunciando, cual trompetas divinas, la llegada del desastre. El sistema nos educa desde la infancia para que luchemos por el éxito profesional, y, según pasa el tiempo, indirectamente nos enseñan que llegar hasta lo más alto en tu profesión es la única forma de éxito. Qué es el éxito profesional, eso es muy ambiguo. Lo que sí podemos imaginarnos es la imagen del triunfo en lo más alto: dinero, yates, coca, sexo. La sociedad nos empuja a convertirnos en uno más de ellos, y los pequeños aspirantes a la mentira no son pocos. El problema viene cuando uno no decide ser aspirante, ni siquiera sabe que lo es, sino que se convierte en ello antes de darse cuenta. Es entonces cuando no duda en emplear las armas (legales o no) que nos ha otorgado el capitalismo.

Imagen de «Concursante» (2006, Rodrigo Cortés)

La negrísima tragicomedia Arcadia (Le couperet, 2005, Costa–Gavras) es un ejemplo tan excesivo e hilarante como las anteriores obras señaladas: Bruno Davert (José García) era un alto ejecutivo antes de ser despedido de su empresa, debido a una reestructuración económica de la empresa –recordemos, un montaje para despedir legalmente a un considerable número de trabajadores y aumentar alegremente los ingresos de la empresa–. Pese a su sobrada cualificación no consigue encontrar un puesto de trabajo similar; ni así será en los siguientes tres años. Pero tiene que sobrevivir y asegurar el futuro de su familia. Por ello idea un nuevo y maquiavélico plan para conseguir trabajo: aniquilar a la competencia. Davert no es ningún loco desesperado cualquiera, es un tiburón doméstico al que han dejado de alimentar y ha terminado por sacar los dientes. Cada vez que derrama la sangre de otro pobre padre de familia –también de ocultos dientes afilados– está compitiendo en coherencia con la filosofía de nuestro sistema; salvo que en su estrategia los asesinatos los realiza él directamente –al contrario que el sistema, que es más sutil–.

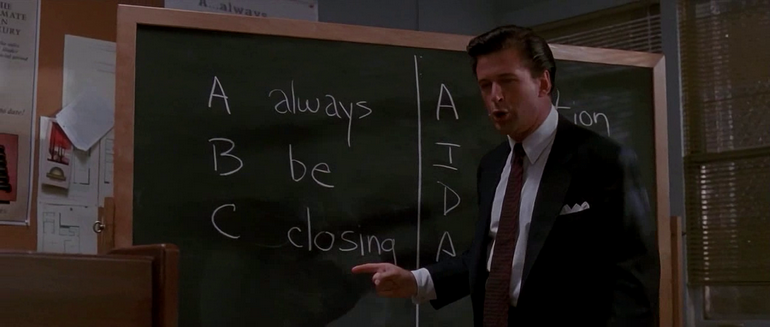

Esta divertida pericia criminal (escrita por el propio Gavras y por Jean-Cloude Grumberg a partir de la novela de Donald Westlaker) pone de relieve, con su protagonista como suprema metáfora, las debilidades de nuestro sistema capitalista, centrado en el máximo beneficio sin importar los costes humanos. Y es que en el ámbito laboral se ha extendido que las relaciones interpersonales se sometan a comportamientos que celebran que el fin (la supervivencia del trabajador y el incremento económico de la empresa) justifica los medios; y que las personas sean valoradas según el puesto de trabajo que ocupan y según sus beneficios anuales. Esto último es manifestado de manera casi cómica por aquel mayúsculo gilipollas de alto standing que interpreta Alec Baldwin en Glengarry Glen Ross cuando afirma, en una sesión de “motivación” a base de insultos y amenazas, lo siguiente: “Usted ha llegado en un coche asqueroso; yo he llegado en un BMV de 80 mil dólares, así me llamo yo. Y usted se llama mediocre.”

En Glengarry Glen Ross (Éxito a cualquier precio, 1992, James Foley) se revela la presión a la que se somete a unos vendedores de terrenos cuando, en una mala racha, son informados de que, por decisión de las altas esferas de la empresa, tienen menos de 24 horas para incrementar sus ventas; los que no lo consigan serán puestos de patitas en la calle. Entre gritos y tensas discusiones, el guión (y obra teatral) de David Mamet desvela las mentiras y trucos –lo que ellos llamarían “estrategias”– empleadas por estos comerciales –tan humanos como despiadados– para vender lo que sea. Y es que poco se diferencia un vendedor exitoso de aquellos estafadores que se hacían pasar por comerciales en el cortometraje Allanamiento de morada (1998, Mateo Gil) para robar a una pobre ama de casa. La falta de escrúpulos es, por tanto, el pan de cada día en el trabajo de un buen comercial. Solo hay que recordar a Pablo Sterni, ese agente de seguros de vida anodina que Sergi López interpretó en Janis y John (2003, Samuel Benchetrit), y cómo convierte en algo cotidiano el timo anual que realiza al señor Cannon (Jean-Louis Trintignant ), haciéndole creer que su lujoso coche está asegurado, cuando en realidad es él quien se queda con su dinero.

Otro ejemplo más actual y cercano lo encontramos en A puerta fría (2012, Xavi Puebla). Al igual que en el largometraje de James Foley, el puesto de trabajo de un antiguo vendedor, al por mayor, de aparatos tecnológicos (Antonio Dechent) se encuentra amenazado por la falta de ventas y por la presencia de nuevos vendedores más jóvenes y exitosos. Los tejemanejes de la compra-venta y los abusos de la jerarquía empresarial de nuevo son mostrados sin tapujos. No hay nadie que pueda salvarnos desde la jerarquía empresarial. No existe ningún personaje mefistofélico (ese director de Recursos Humanos que interpreta Héctor Colomé), que ponga en su sitio a todos los peces gordos codiciosos de una empresa, como sucede en Bienvenido a Farewell-Gutmann (2008, Xavi Puebla de nuevo). La moraleja de la cinta es tan bonita como imposible.

Otro ejemplo más actual y cercano lo encontramos en A puerta fría (2012, Xavi Puebla). Al igual que en el largometraje de James Foley, el puesto de trabajo de un antiguo vendedor, al por mayor, de aparatos tecnológicos (Antonio Dechent) se encuentra amenazado por la falta de ventas y por la presencia de nuevos vendedores más jóvenes y exitosos. Los tejemanejes de la compra-venta y los abusos de la jerarquía empresarial de nuevo son mostrados sin tapujos. No hay nadie que pueda salvarnos desde la jerarquía empresarial. No existe ningún personaje mefistofélico (ese director de Recursos Humanos que interpreta Héctor Colomé), que ponga en su sitio a todos los peces gordos codiciosos de una empresa, como sucede en Bienvenido a Farewell-Gutmann (2008, Xavi Puebla de nuevo). La moraleja de la cinta es tan bonita como imposible.

Incluso los buenos trabajadores apostados en una alta posición jerárquica pueden recibir un revés en cualquier momento, como sucede en In good company (2004, Paul Weitz). El cincuentón Dan Foreman (Dennis Quaid), se encuentra en pleno momento de triunfo de su ejercicio laboral y de la revista para la que trabaja, pero eso no evita que, por decisión de la gran cúpula, el joven ambicioso Carter Duryea (Tophe Grace) trepe a una posición superior a la suya y cambie todo su sistema de trabajo, por resultar anticuado, y poco a poco le vaya relegando en sus funciones. Cuando al final de la cinta –demasiado norteamericana y comercial– el pequeño tiburón es despedido de la empresa, se demuestra, más que un giro moralista del karma, que en este mundo nadie es amigo de nadie, que todos estamos en constante tela de juicio.

Incluso los buenos trabajadores apostados en una alta posición jerárquica pueden recibir un revés en cualquier momento, como sucede en In good company (2004, Paul Weitz). El cincuentón Dan Foreman (Dennis Quaid), se encuentra en pleno momento de triunfo de su ejercicio laboral y de la revista para la que trabaja, pero eso no evita que, por decisión de la gran cúpula, el joven ambicioso Carter Duryea (Tophe Grace) trepe a una posición superior a la suya y cambie todo su sistema de trabajo, por resultar anticuado, y poco a poco le vaya relegando en sus funciones. Cuando al final de la cinta –demasiado norteamericana y comercial– el pequeño tiburón es despedido de la empresa, se demuestra, más que un giro moralista del karma, que en este mundo nadie es amigo de nadie, que todos estamos en constante tela de juicio.

Este clima opresivo de competitividad y paranoia nos puede llevar a extremos impensables. En El método (2005, Marcelo Piñeyro), los candidatos para un puesto de trabajo en una multinacional son encerrados en una sala en la que no se les realizará entrevista alguna, sino que serán ellos mismo quienes, a través de unas sibilinas pruebas impuestas por la empresa, se sometan a un juego competitivo en que se estudian, discuten, se enredan y, finalmente, se expulsan de la entrevista. Bajo las buenas formas, todos ellos poco a poco van asumiendo el papel que les han otorgado. Al comienzo de la entrevista, cuando los aspirantes se sientan en sus puestos, uno de ellos discute con la recepcionista de algo que considera ilógico y humillante –rellenar por tercera vez el mismo formulario curricular–, un suceso zanjado por uno de sus compañeros al sentenciar con cierto cinismo “ya está, ya has dejado claro que tú no te rebajas, deja que nos rebajemos el resto si nos apetece”. Ya desde ese momento el tablero está dispuesto para la carnicería. Basada libremente de la obra teatral El método Grönholm de Jordi Galcerán Ferrer, el guión de Mateo Gil disecciona los sucios juegos a los que nos podemos llegar a entregar para eliminar a nuestros adversarios y alzarnos con la victoria o recompensa a la que aspiramos: defensas establecidas en agresivos ataques, discriminaciones por edad, raza o sexo, confesiones de secretos de un compañero… También en el arte, el cine, el mundo académico e incluso el científico, existe esa misma batalla competitiva. Nadie está a salvo.

De forma similar, el sistema delega en nosotros la responsabilidad de excluir y expulsar. Y el que no juega tan solo puede marcharse o abstenerse, otorgando el poder a los demás vendidos. Y es entonces cuando comprobamos que todo aquel que quiere jugar –sobrevivir– acaba formando parte del problema y adoptando la falta de escrúpulos que invade el mundo empresarial. En la valiente Smoking Room (2002, J.D. Wallovits y Roger Gual) tenemos otra disección mordaz de los entresijos de la condición humana. En una sucursal española perteneciente a una empresa norteamericana en la que se tiene prohibido fumar en el recinto laboral –recordemos que por aquellos años no existía ninguna ley similar en España–, uno de sus empleados, Ramírez (Eduard Fernández), intenta reunir firmas para que se habilite una sala de dos metros cuadrados en la que se permita fumar. A través de los diálogos convulsivos de Ramirez con sus compañeros, nos adentramos en los diversos problemas que tiene cada uno de ellos, derivados del propio funcionamiento de la empresa. En principio, todos parecen estar de acuerdo, todos comparten un enemigo común, a todos les jode la empresa de alguna manera, y la imposibilidad de fumar sin pasar frío a muchos les parece nada más que la punta del iceberg. Pero, ya sea debido a insinuaciones de ciertos responsables de la sucursal o directamente por lo que temen que puedan pensar ellos –las relaciones de poder de nuevo–, todos rechazan su derecho a protestar y buscan cualquier excusa para no aparecer en esa lista. Ante la vehemencia de Ramírez, finalmente serán sus propios compañeros profesionales quienes le detengan violentamente. Es en lo anecdótico del origen de la trama en lo que podemos evitar un contexto muy concreto a favor de un simbolismo mayor. La lucha de Ramírez por conseguir esas firmas, es la lucha del hombre moderno por recuperar sus derechos como ser humano y trabajador (evitemos la palabra “obrero” por la demagogia con la que muchas veces se emplea). Su doloroso fracaso es el fracaso de nuestra sociedad ante el canibalismo del sistema capitalista.

Similar en su temática y ritmo es Casual day (2007, Max Lemcke). Con la excusa del casual day –esa ridícula práctica empresarial, importada de Estados Unidos, con la que supuestamente se fortalecen los lazos del compañerismo y se reduce el nivel de estrés realizando alguna actividad extralaboral informal– se nos muestra las intrigas internas en una compañía con sobradas deslealtades, enchufes, trepas, desprecios personales y, sobre todo, la impotencia del trabajador. La empresa juega con las ambiciones de todo joven que aspira a ser recompensado por los años invertidos en su formación, por ello hace muchas promesas exigiendo esfuerzo, entrega y, sobre todo, tiempo –incluso en las horas de ocio del empleado–; y el trabajador tan solo puede resignarse o abandonar.

A nadie, con potestad para hacerlo, le interesa que la sociedad recupere su ética laboral. A cambio de una supuesta estabilidad laboral, el ciudadano medio prefiere sacrificar sus derechos e incluso su propia personalidad. Una personalidad impostada y gris que va en degeneración de su autoestima. Y eso es algo que hace mella. En ocasiones, ese júbilo por la permanencia en la empresa motiva una identificación extrema con la propia marca, llevando a extremos patéticos. «El trabajo es mi vida» afirma Bruno Devant (Arcadia), al igual que podrían hacerlo muchos otros, como quien –anulado– ha olvidado los elementos más básicos de la felicidad.

Y es que incluso los aspirantes a tiburón, pese a su aspecto de triunfadores, son igualmente víctimas del sistema. “Os dicen que sois los mejores y os lo creéis, los más inteligentes, y os lo creéis, los más tolerantes, los más modernos, incluso los más humanos. (…) ¿Pero qué pasará cuando ya no te lo creas? ¿Cuánto tiempo vas a mantener esa sonrisa sin que se convierta en una mueca?”, sentencia el personaje que interpreta Eduard Fernández en El método antes de abandonar derrotado aquella horrible sala. Y es así como un antiguo amigo del protagonista de A puerta fría (de nuevo interpretado por Héctor Colomé), que, tras ser despedido, ha continuado su carrera como autónomo con mediocres resultados, reflexiona en la barra de un bar sobre cómo las últimas décadas de su vida se le han escapado de las manos.

Una decepción similar ante la vida es la que siente Pablo López (Luis Tosar) en La flaqueza del bolchevique (2003, Manuel Martín Cuenca); un tipo de orígenes humildes y de gran talento que en su juventud –entusiasta y ambiciosa– se le impidió un desarrollo personal corriente en favor de trabajar en un gran banco de inversiones. Su vida monótona y gris poco tiene que ver con lo que siempre le habían vendido, más bien, lo que opina es que se ha prostituido, que ha permitido que le robaran su juventud. No es casualidad que encuentre en una cría de quince años (María Valverde), y en la relación que inician –más platónica que sexual–, la única vía de escape, la única forma recuperar su juventud perdida.

Emilio Barroso (José Coronado), aquel gran mentiroso de La vida de nadie (2002, Eduard Cortés) era una persona muy consciente de que para conseguir aquello que uno desea (en su caso, crear una familia con las comodidades propias de la clase media-alta) se necesita ser (o al menos parecer) un tipo de vida profesional y económica exitosa. Mientras que su familia creía –y eso es suficiente– que era un economista con un importante puesto en el Banco de España, en realidad, pasaba los días sentado tranquilamente en el banco de un parque –no es casual en la cinta ese juego con la palabra “banco”– y sus gastos se financiaban con el dinero que obtenía de sus amigos y familiares para, supuestamente, realizar inversiones. Su terrible mentira no es solo fruto de la falta de ética de una persona concreta, sino que expone la mentira del sistema –la imagen que nos vende– como recurso para obtener el éxito. El éxito no es más que una imagen. En realidad, la vida de muchos “ganadores” no es más que la vida de un don nadie, de un tipo clónico, paródico y monótono que vive en su propia mentira de gloria.

Ni siquiera la ley puede impedir los grandes abusos. En El señor de la Guerra (2005, Andrew Niccol), cuando el agente de la Interpol que interpreta Ethan Hawke detiene al escurridizo Yuri Orlov (Nicolas Cage), un traficante de armas ilegales (frecuentemente negociando con dictadores y en países africanos en conflicto) que ha perseguido durante años, es el propio traficante el que le recuerda que su lucha es inútil, que no está batallando contra una persona, sino contra algo mucho mayor que nunca podrá frenar. Pocas horas después, Yuri Orlov es puesto en libertad por mandato de una personalidad anónima muy superior. Como nos demostró de forma lapidaria a lo largo de sus cinco temporadas la serie The Wire (capitaneada por David Simon ), los intereses del sistema están por encima de la ley, la política y cualquier tipo de ética. Ya no hay ni ideologías ni naciones –recordemos la película de Lumet– tan solo capital.

Muchas de estas películas son metáforas excesivas de temas que nos están devorando a todos –¿alguien puede dudar de la aplastante realidad de la que parten? –, pero resultan una magnífica radiografía de esta sociedad ciega y podrida. Al parecer, el ser humano es así. O ese es el argumento habitual. Si encontramos constantes noticias que hablan de asesinatos crueles es porque el ser humano es cruel, si la corrupción está a la orden del día, es porque el ser humano es avaricioso y corrupto. En definitiva, lo justificamos todo con la máxima de que el ser humano es, por naturaleza, un animal pueril, egoísta y violento, poniendo en nuestra boca pensamientos que a cierta gente le interesa que aceptemos.

“La codicia es sistémica, es maligna, y es global; igual que un cáncer”, decía Gordon Gekko. El cáncer está tan expandido y establecido en nuestra sociedad que resulta imparable. Todo suena terriblemente pesimista, sin alternativas. El único límite que podemos encontrar es el que podemos establecer nosotros mismos en nuestras vidas y en el terreno que dominamos libremente; el único alivio del que se puede partir para intentar comenzar de nuevo. Cuando un sistema está obsoleto y un país hundido, comienza una necesaria reflexión social sobre el mundo en que vivimos, y muchos –esperanzados– creen que podremos empezar un lento proceso de cambio sistemático. Sea posible o no, por el momento, tras la carnicería de los tiburones, seguimos escuchando los graznidos de los buitres peleándose por los restos. Y no olviden que esos carroñeros no dejan ni los huesos.

Madrid, 9 de julio de 2013